Sun Ra mochte 1914 in Alabama als Hermann Poole Blount geboren sein, doch er kam vom Planeten Saturn. Wenn ihn die Leute über Einzelheiten seiner Geburt und seines Namens ausfragten, antwortete er gewöhnlich, all das sei „His-story“ (sinngemäß „seine Geschichte“), Sun Ras eigentliche aber „My-stery“ („mein Mysterium“). Seine außergewöhnlich verlaufene Reise mit Halt auf dem Planeten Erde bestätigt diese mythische Statur. Berühmt wurde seine Behauptung, er sei zur Erde entsandt worden, um mit deren misstönenden Zuständen aufzuräumen. Er widmete sich dieser Aufgabe mit unheimlicher Hingabe und Disziplin, indem er eine engagierte Musikerschar vom Chicago der 1950er Jahre ins New York der 1960er und weiter nach Philadelphia führte, wo er starb. Mit seinem Arkestra führte er ein Kommunenleben, und geprobt wurde so gut wie rund um die Uhr, außer während öffentlicher Auftritte. Das waren nur dem Namen nach Proben – oder vielleicht waren es doch Proben für ein künftiges Leben auf einem vollkommen neu orchestrierten Planeten. Jedenfalls wurden sie kontinuierlich aufgenommen und von einem unabhängigen Produktionsnetz namens Saturn Research aufgelegt, das dem Getriebe des kapitalistischen Marktes eine Absage erteilte, Jahrzehnte bevor den meisten Musikern klar wurde, wie wichtig die Verfügung über eigene Produktionsmittel und Vertriebswege ist. Auf diese Weise entstanden hunderte Platten mit handbemalten Hüllen und häufig absichtlich irreführenden Hinweisen auf ihre Herkunft und den Ort ihrer Entstehung. Sie wurden bei verschiedenen öffentlichen Auftritten von Hand verteilt. Auch die Platten fügten sich vollständig in den mythenbildenden Rahmen von Sun Ra und seinem Arkestra (auch bekannt als Myth Science Arkestra, Intergalactic Research Arkestra, Solar-Myth Arkestra, Astro-Infinity Arkestra, Omniverse Cosmo Jet-Set Arkestra usw.) als den Wegbereitern des später so genannten Afrofuturismus.

Ungeachtet Sun Ras zentraler Bedeutung in der Geschichte des Jazz, auch trotz seiner außergewöhnlichen Reinszenierung der gesamten Geschichte afroamerikanischer und noch anderer Musik, ist es schwierig, die Musik von Sun Ra einzuordnen. Denn um ihr gerecht zu werden, muss diese Kategorie nicht nur die Musik als solche, sondern auch die ganze Welt des Arkestra und seine bekundete Weltsicht, die Mythenbildung, das Theatrale, die Kosmologie und die Manipulation der Klangerzeugung durch selbst gebastelte Instrumente und elektroakustische Experimente – alles vor der Zeit, in der das allgemein üblich wurde – mit umfassen. Das Arkestra war in gewissem Sinn genau jene Praxis oder Kunst des Lebens, wie sie auch archaische Gesellschaften verstanden hätten. Sun Ra befahl seinen Musikern oft, nicht das zu spielen, was sie schon konnten, sondern das, was sie nicht konnten – und brachte damit sämtliche Prinzipien des Lernens zum Einsturz. 1966 nahm er zwei Platten auf, auf denen die Bläser des Arkestra Saiteninstrumente spielen. Das geschah in der Absicht, ihre allerdings bemerkenswert ausgefeilten technischen Fertigkeiten unter seiner erbarmungslosen Vormundschaft auszuschalten und so zu neuen, von allem Bekannten abweichenden Hörerlebnissen zu gelangen. 1986 trafen sich Sun Ra und John Cage, die beiden Giganten der experimentellen Musik des 20. Jahrhunderts, auf der Strandpromenade von Coney Island, New York, zu einem legendären Austausch von Klang und Stille. Sun Ra improvisierte auf seinem Synthesizer, wechselnd zwischen ohrenbetäubend kratzenden oder krachenden Akkorden und vogelartigem Gepiepse und Gezwitscher. (Tatsächlich klingt das von LIGO aufgezeichnete Geräusch der beiden kollidierten schwarzen Löcher, die eine Krümmung in der Raumzeit erzeugten, sehr nach Sun Ra am Synthesizer. Ohne Zweifel handelt es sich hier um einen Fall vollkommener Weltraumgerechtigkeit.) Unterdessen trug Cage ein merkwürdiges Silbenverlauten aus seinen Gedichten Empty Words IV (1974) vor. Zur Darbietung gehörten auch lange Momente der Stille. Wie wir seit Cages berühmtem Stück 4'33'' (1948) wissen, ist Stille eine musikalische Schöpfung. Insoweit sie in der realen Zeit und im realen Raum stattfindet, ermöglicht sie es auch, dem Erklingen dieser Raumzeit zu begegnen. Der Stille zuhören heißt, durch die Stille hindurch zu hören.

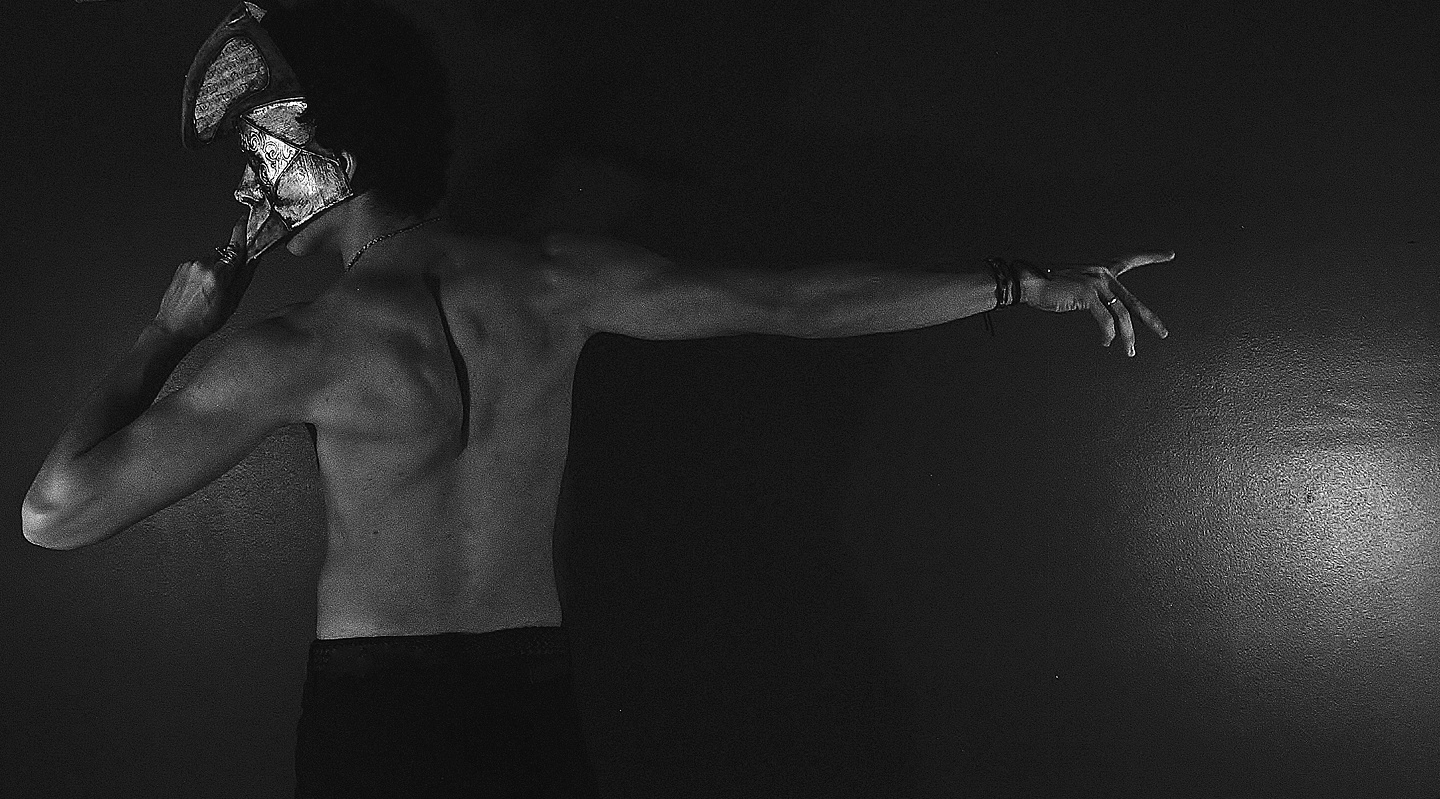

Masken 2

In einer Reihe von Gedichten aus ihrem Band Decreation (2005), die sie „Gnostizismen“ nennt, erkundet Anne Carson die Unterseite dieses Begriffs. Sie fragt nicht – obwohl sie das als klassische Philologin durchaus könnte – nach seinem historischen Kontext des hellenistischen (oder genauer: jüdisch-alexandrinisch-griechisch-christlichen) Denkens, sondern nach der Bedeutung, die er in der Zwischenzeit angenommen hat: die einer Form von esoterischem, die Geltung der Schrift aushebelndem Wissen. Ungeachtet der umfangreichen Literatur zu der Frage, was genau die ketzerische Gnosis im Kontext des Frühchristentums war – am Ende kann sie nicht das Rätsel und noch nicht einmal die Vielfalt der geografisch weitläufigen, unter diesem Namen zusammengefassten Verhältnisse auflösen –, interessiert Carson sich mehr für ein dichterisches Zerlegen des kanonisierten Wissens, das nach ihrer Überzeugung aber ganz ebenso auf der Wissen konstituierenden Sprache als solcher gründet.

Im letzten Gedicht dieser Reihe denkt sie wie folgt:

Gnostitzismus VI

Unterwegs im Sturm am wilden Berg sah ich die großen

Bäume ihre Arme werfen.

Sie schrien „Zugrund!“, und ihnen schien bewusst,

dass das Sublime auch „Wissenschaft der Angst“ heißt.

Was verstehen Männer und Frauen davon? zuerst –

nicht mal bemerken, dass man nackt ist!

Die Sprache wusste es.

Schau, wie im nächsten Vers das „nackte“ (arumin) Fleisch in die „verschlagene“ (arum)

Schlange gleitet.

Und plötzlich eine Leerstelle, Stille,

dort irgendwo in der Maschine.

Pochende Adern.

Der Satz „Die Sprache wusste es“ – er befindet sich räumlich sozusagen im Nabel des Gedichts – ist der Schlüssel. Und das Schloss. Dem verkörperten Wissen des lebendigen Naturwesens (der Schrei der Bäume mit offenen Armen, Zweige knacken in der Begegnung mit dem Sturm) stellt die Dichterin das entkörperlichte Wissen gegenüber, das die Menschen infolge eines Textes mit sich herumtragen, der von ihrer Entstehung erzählt. Aus diesem Text haben die Menschentiere ein Heiligtum gemacht und ihm somit jene Wahrheit zugesprochen, die ihr Gefühl des Wissens um sich selbst entkörperlicht. Man könnte von ihm sagen, dass er selbst ein Bescheidwisser sei, dass er das Geschäft des Wissens um seiner selbst willen (pour soi) betreibe, nämlich jenes Wissens, das macht, dass du bist, dass ich bin.

Eindringlich werden wir darauf hingewiesen, dass die heilige Sprache der Schöpfung ihr Wissen aus einem Spiel mit Worten webt. Im Hebräischen stammen die Wörter für „nackt“ oder „offen“ (geheimnislos) und für „gerissen“ oder „schlau“ sein (Geheimnisse spinnen) von derselben Wurzel ab. Wenn Gott in der Schöpfungsgeschichte spricht/handelt, reißt er Witze. Er macht sich lustig über uns – jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass uns die Schöpfung tatsächlich erschaffen hat.

Oder sie ist eben nur ein Spiel mit Versen. Ein Gedicht bezeichnet einen Raum, in dem die Sprache spielt, ein Verwirrspiel treibt, sodass man in einem Augenblick, Wort für Wort, aus einer Situation (in der alles offen ist und Nacktheit nichts bedeutet) in eine andere gleiten kann (wo Nacktheit eine List und ein Mittel ist, um Dinge geschehen zu lassen, ein Instrument).

Was stimmt?

„Ist Gott ein Dichter?“, wurde ich einmal gefragt, als ich einen öffentlichen, nicht wissenschaftlichen Vortrag über das Verhältnis zwischen der Religion und der Begabung des Menschen zum Formenschaffen hielt. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte, und gab unwillkürlich, ohne viel Nachdenken eine Antwort, von der ich glaube, dass sie zutrifft: „Gott ist ein Gedicht.“

Das Tier Mensch erzeugt in allererster Linie Gedichte. Vielleicht, weil „eine Leerstelle, eine Stille dort irgendwo in der Maschine“ ist – ob wir nun Carsons „Maschine“ als das komplexe kulturelle Gebilde verstehen, das den tiefen, verzweifelten, erhabenen, Gewalt auslösenden Glauben gebiert, oder ob wir diese „Maschine“ für das tiefe Innere des Seins selbst halten, also für die lebende Substanz, die immer ist, aber irgendwie und außerdem noch zu dem Wissen davon gelangt, was ist.

Die erste Maschine verschiebt das Wissen anderswohin: Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse vervollständigt die Schöpfungsgeschichte dadurch, dass er dem Fleisch textliche Bedeutung verleiht. Aber Bäume haben keine Texte, auch wenn sie ihr Fleisch hingeben, damit Texte geschrieben werden können. Die zweite Maschine akzeptiert, dass die Leerstelle, diese Stille, im Inneren ruht, und sei es mit „pochenden Adern“. Darin besteht das esoterische Wissen (gnōsis), das in den Händen der Dichterin Carson rück-schöpft.