Zur Annäherung an eine Definition: Die Partitur [score] ist ein Notationsapparat, der das Material einer Disziplin – Musik, Tanz und Performance, aber auch Architektur, Linguistik, Mathematik und Physik – und ihre Wissenssystematik mit einer Sprache verbindet, die eine Beschreibung, Übertragung und Bezeichnung produziert, um in jeder gewünschten Form gelesen, aufgeführt oder ausgeführt werden zu können. Im letzten Jahrzehnt konnte man innerhalb der zeitgenössischen Kunst und Performance ein wachsendes Interesse an diesem Thema der Partitur beobachten. Wie erzeugt sie Bedeutung? Worin besteht das Verhältnis zwischen einer Partitur in der Musik und den Formen der Notation, die für die bildende Kunst kennzeichnend sind? Wofür steht eine Partitur? Auf welche Weise vermag sie den lebendigen Augenblick zur Aufführung zu bringen? Und ist es möglich, die Chronologie, in die ein solches Verhältnis traditionell eingebettet ist und der zufolge die Partitur dem Live-Moment vorausgeht, umzukehren? Die dokumentarische Aufzeichnung von Live-Performances durch Audio-, Bild- oder Schriftmaterial – oder sogar die Möglichkeit der Partitur als Dokumentation – hat eine solche chronologische Abfolge der wechselseitig verschränkten Anordnung Partitur – Performance – Dokument(ation) noch weiter verkompliziert. Die Kunsthistorikerin Liz Kotz merkt dazu an: „Wenn man heute in den Musik- wie auch in den Theaterwissenschaften versucht, den Stellenwert der Partitur oder des Textbuchs zu bestimmen, gerät man in eine Sackgasse. Beide hielt man ja lange Zeit für den privilegierten Ort des ,Werks‘, und die unterschiedlichen Aufführungen betrachtete man als ihnen nachgeordnet. Doch diese Sackgasse bezeugt die erheblichen Schwierigkeiten, die Schaltungen zwischen ,Autor‘, ,Performer‘, Text, Leser und Publikum zu deuten.“

Kuratoren und Kunsthistoriker haben sich auf die sich verändernden Betrachtungsweisen, was eine Partitur sein könnte, eingestellt. Eine der jüngeren Ausstellungen zur Gegenwartskunst, die einen historischen Überblick bot über grafische und experimentelle Partituren als Bild- und Notationsobjekte, war Possibility of Action: The Life of the Score am Studienzentrum des Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) 2008. Partituren aus dem Gebiet der musikalischen Komposition (John Cage, Cornelius Cardew, Pauline Oliveros) wurden ausgestellt, aufgeführt und in Verbindung gebracht mit Notationsmaterial aus Klangkunst, experimentellem Noise und Drone Music. Begleitet wurde dies von (Ereignis-)Partituren und Drehbüchern aus den Bereichen Film, bildender Kunst und Performance (Robert Ashley, Eugènia Balcells, Yoko Ono). Diese Ausstellung, die von Barbara Held und Pilar Subirà kuratiert wurde, stellte das herkömmliche Verständnis einer Partitur als abstrakte Repräsentation des Tons auf den Kopf und wählte als Ansatzpunkt Cages gegenläufige Idee von der Partitur als Repräsentation einer einzigartigen Aktion mit nicht absehbarem Ausgang. Die Partitur ist Generator einer Aktion, schreiben die beiden Kuratorinnen, „die ausgeführt wird, deren Ausgang unbekannt bleibt und deren Ergebnis niemals wiederholt werden kann“. Eine solche Betrachtungsweise bleibt der typischen, chronologischen Abfolge verhaftet, bei der die Partitur der Live-Darbietung vorhergeht, also Wegbereiter für eine zukünftige Wiederholung ist. Der „unbekannte Ausgang“ betont die Bedeutung von Zufall und Singularität, die mit der Aufführung der Partitur (ganz besonders mit Rücksicht auf Cage) in Zusammenhang stehen. Sie wird folglich als Ursprungsort behauptet, wohingegen die Performance als Ort singulärer Präsenz, der Wirkung sowie der Wandelbarkeit gilt.

Während der Begriff des Ursprungs, implizit oder auf andere Weise akzeptiert, anfechtbar bleibt, sollte ihm semiotische Standfestigkeit nicht unterstellt werden. Die komplexen und diversen Ikonografien von Partituren, die bei Possibility of Action gezeigt wurden, basierten zwar auf konventionellen Musiknotationen, aber auch auf Texten, grafischen Notationen und Zeichnungen, Gedichten und so weiter, was ihren Status als Interpretations- und Improvisationsobjekte bewies. In diesem Zusammenhang bekam der Komponist Cornelius Cardew in den letzten Jahren besondere Aufmerksamkeit, der, anders als seine Zeitgenossen John Cage und Karlheinz Stockhausen, immer noch weitgehend unbekannt geblieben ist. Die Ausstellungen Lonely at the Top: Sound Effects #3 am Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (2008) sowie Cornelius Cardew and the Freedom of Listening am Centre d’Art Contemporain Brétigny (2009) widmeten sich der performativen und politischen Radikalität seiner Kompositionen, ganz besonders denen seines Scratch Orchestra (1969–1974). Cardews Methode basierte auf der Auflösung der Hierarchien und Grenzen zwischen Komponist und Interpret, aber auch zwischen den Performern verschiedener Felder der Performance, von der Musik bis zur bildenden Kunst. Das Scratch Orchestra hatte keinen festen Leiter oder Dirigenten, vielmehr waren alle Ensemblemitglieder gleichberechtigt an der Aufführung der Partitur beteiligt. Das Orchester bestand sowohl aus Musikern wie Nichtmusikern, die in einem kollektiven Zustand des kontinuierlichen Übens und Forschens als „Versammlung“ agierten. Der Name des Orchesters nimmt Bezug darauf, dass alle Mitglieder ihre Begleitung (definiert als „Musik, die Raum für ein eventuelles Solo gibt“) in ein eigenes Notizbuch [scratchbook] eintragen sollten; dafür durften sie jedwede Notationssprache benutzen: „Worte, Bilder, Musikalisches, eine Collage etc.“, wie Cardew es in der „Verfassung“ der Gruppe formuliert hatte. Auf diese zutiefst demokratische, kollektive Ausrichtung spielt zweifellos der Dichter Franck Leibovici an, wenn er in seiner interdisziplinären Diskussion der Partituren feststellt, dass „Notationssysteme niemals willkürlich gewählt werden; sie sind stets an der Gestaltung von Kollektiven beteiligt“. Zur politischen Dimension des Scratch Orchestras gehörte die demokratische Haltung, mit der seine Mitglieder eine Sprache für die Partitur entwarfen, indem sie eine schriftliche Anweisung Cardews aufnahmen und in unzählige Methoden und Formen der Notation entwickelten. Die Ausstellungen am M HKA und am CAC Brétigny machten in hohem Maße deutlich, wie sich in den Partituren der Mitglieder des Scratch Orchestra Cardews Ansatz widerspiegelt, den er auch außerhalb der Gruppe bei einigen seiner Partituren umsetzte. Darin versuchte er, eine neue und oftmals sehr bilderreiche Sprache in die Musiknotation einzuführen, für die er geometrische und grafische Symbole auf noch nie dagewesene Weise horizontal und vertikal arrangierte. Sein Treatise (1963–1967) dürfte dafür das wohl berühmteste Beispiel sein.

Auch im Werk des 1970 verstorbenen griechischen Komponisten Jani Christou lassen sich ähnlich radikale Experimente mit Musiknotationen und ihren Möglichkeiten für Kollektive nachweisen. Die Partitur für sein spät entstandenes Stück Epicycle (1968) enthält sowohl verschriftete Anweisungen wie auch gezeichnete Bilder, die beschreiben, wie die Aufführung verräumlicht und zeitlich gegliedert werden soll. Das alles läuft auf die Ausführung eines continuums hinaus, das heißt auf einen kontinuierlichen Raum, den die Teilnehmer betreten und verlassen können und in dem potenziell jeder Zuschauer und Zuhörer auch als Performer auftreten kann. Mit seinen continuum-Partituren strebte Christou die endgültige Entfernung des Komponisten – seiner selbst – als Autor an. Bemerkenswert ist, dass sowohl Cardew als auch Christou von Ludwig Wittgensteins Tractatus logico-philosophicus (1921) beeinflusst waren, in dem der Philosoph zwischen Sprache als klarer und eindeutiger Bezeichnung (das Wort „Baum“, das sich unmittelbar auf das Objekt „Baum“ bezieht) und Sprache, die dies nicht ist (das Wort „Ethik“ etwa) unterscheidet. Dementsprechend unterliegt der letztere Sprachtypus nicht dem empirischen Wissen, und im Grunde genommen ist es so, dass von nun an Philosophie eine fortgesetzte Befragung ohne Verifikation oder Falsifikation in Gang bringt. Wittgensteins Untersuchungen zur Natur der Sprache und zu den Weisen, wie wir kommunizieren, verschafften Cardew und Christou (wie auch Cage und vielen anderen experimentellen Komponisten der Nachkriegszeit) ein hohes Maß an Freiheit, um sich von den bekannten und festgefügten musikalischen Aufzeichnungssystemen abzusetzen. Es gelang ihnen, die Sprache der Partituren zu revolutionieren, indem sie diese als sich frei entfaltende Bilder, Buchstaben, Lineaturen und Grafiken begriffen, die Performances und Happenings von variabler Länge, unterschiedlicher Wiederaufnahme und mit verschiedenen Ensembles vergegenwärtigten.

Der Begriff der Interpretation, Schlüssel zu derartigen Partituren, deckt sich mit bestimmten Erkenntnissen der semiotischen Theorie, die gelten, egal ob die Partitur eher bildnerisch oder textuell gestaltet ist. In seinem Essay „Vom Werk zum Text“ unterstreicht Roland Barthes ein wichtiges Merkmal von Partituren: Ihre Reichweite ist nicht auf ein Übertragungsmoment beschränkt, sie nehmen nicht bloß eine zukünftige Aufführung vorweg; vielmehr sind sie Transaktionsdokumente, die in ihren Experimenten mit alphabetischen oder grafischen Zeichen nach einer Interpretation (oder Improvisation) durch einen Ausführenden verlangen, abhängig von Faktoren wie Zufall und Kontext. Indem er die postserielle Musik seiner Tage beschreibt, merkt Barthes an, dass sie „die Rolle des ,Interpreten‘ tiefgehend verändert, dem nun abverlangt wird, gewissermaßen der Mitautor der Partitur zu sein, die er eher komplettiert als ,ausdrückt‘“. Der Interpret wird im selben Maße zum „Autor“ der Partitur oder Komposition wie der Komponist selbst. Ja vielleicht wird er es sogar noch in höherem Maße, und die allgemein verbreitende Dialektik von Ursprung/Original und Ergebnis sollte aufgegeben werden. Durch die Transaktion der Interpretation und der folgenden Ausführung (oder im Fall von Cardews Scratch Orchestra die Herstellung einer Partitur im Kollektiv) wird die Partitur Teil ihrer eigenen Wiederholung. Innerhalb der so produzierten Sprachsysteme bildet sich das Verhältnis zwischen Partitur und Ausführung als wechselseitige Abhängigkeit heraus. Bedeutung wird durch den Prozess des Übergangs, der Wiederholung und der Wiedergabe erzeugt, ähnlich wie in der Idee von Iterierbarkeit, die Jacques Derrida in seinem Aufsatz „Signatur Ereignis Kontext“ entwickelte.

Die Partitur als Apparat, der zwischen (Bild-)Sprache, Aufführung, Körper und Raum „trans-agiert“, für eine Inszenierung aber vielfältig gelesen werden kann, führt die rumänische Künstlerin Geta Brătescu wunderbar in ihrem Drehbuch für den Performancefilm The Studio (1978) vor. Zusätzlich zu ihren zeichnerischen Arbeiten und Collagen, begann Brătescu in den frühen 1970er Jahren mit Film und Fotografie zu experimentieren. Diese Periode übte auf den Entwurf eines erweiterten, zeit- und prozessorientierten Raumverständnisses großen Einfluss aus, wie dies zahlreiche ihrer performativen Filmarbeiten, Fotografien und Installationen beweisen. Während dieser Phase war Brătescu intensiv damit beschäftigt, sich selbst sowohl zur aktiven Protagonistin in ihren Arbeiten als auch zur Betrachterin ihrer eigenen Selbstporträts zu machen. An der fotografischen Collage Censored Self-Portrait, (1978) lässt sich zum Beispiel klar ihre Absicht erkennen, die Grenzen zwischen Subjektivität und Objektivität verschwimmen zu lassen. Es besteht aus drei Selbstporträts der Künstlerin in Form von Schwarz-Weiß-Aufnahmen, in denen die Augen oder der Mund von Augen und Mund aus anderen Selbstporträts überdeckt werden (wobei das applizierte Augenpaar am rechten der drei Porträts leicht verschoben angebracht ist, sodass man immer noch ein darunter liegendes Auge erkennen kann). Ebenso in ihrer früheren Arbeit Towards White (Self-Portrait in Seven Sequences) aus dem Jahr 1975, einer Serie von sieben Fotografien, in denen sich die Künstlerin nach und nach im Weiß verliert, wobei ihr Gesicht von einer zum Teil transparenten Folie bedeckt ist, die ihr Gesicht je mehr verschwinden lässt, desto heller das Blitzlicht der Kamera ist.

Das komplexe Beziehungsgeflecht zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven, das sich durch Brătescus gesamtes Werk windet, bricht an der Oberfläche durch, wenn sie sich ihrem Atelier widmet, das sie als Knotenpunkt von Selbstinszenierung und Selbstdarstellung, Aufführung und Aufgeführtem, dem öffentlichen und dem privaten Raum begreift – und letztlich vor allem von Theatralität und Realismus. Betrachtet vor dem Hintergrund der ständigen Überwachung im nationalkommunistischen Rumänien der 1960er Jahre bis 1989, wird der private Raum des Ateliers zu dem, was die Soziologen Viktor Voronkov und Jan Wielgohs als „zweiten öffentlichen Raum“ beschreiben. Das Atelier ist ein Spiegel, der gleichsam sowohl das Innere als auch das Äußere spiegelt.

Das Drehbuch für The Studio, das aus schriftlichen Anweisungen besteht, die durch kleine Zeichnungen Brătescus von ebendiesem Atelier ergänzt werden, beruft sich auf diesen Raum als Bühne, in die die Aktionen der Künstlerin buchstäblich eingeschrieben sind: hinlegen, aufwachen, herumgehen, sitzen, hinlegen und so weiter. Im Film markiert der Wechsel der ersten beiden Szenen („Der Schlaf“ und „Das Aufwachen“) zur dritten Sequenz („Das Spiel“) den Übergang von Brătescus rein privater Erfahrung – schlafen und aufwachen, nichts von dem wissen, was draußen vorgeht – hin zu einer Situation, in der sich die Künstlerin der Anwesenheit des Kamerablicks bewusst wird und zu performen beginnt. Brătescu ist beides: das performende Subjekt und das Objekt, das von ihr selbst beobachtet wird, während sie filmt; ihr Atelier ist sowohl privater wie öffentlicher Raum. Das Drehbuch für The Studio ist ein wichtiger Gesprächspartner zwischen Subjektivität und Objektivität, das in der zugleich privaten und öffentlichen Atmosphäre des Ateliers der Künstlerin inszeniert wird. Die Figuren, die sie zeichnet, um sich selbst in der Partitur zu repräsentieren – Abstraktionen ihres eigenen Körpers – begründen einen rudimentären Stil des Selbstporträts. Der Text, der diese Zeichnungen begleitet und über sie gelegt wird, referiert im Gegenzug auf die Bewegungen ihres Körpers, der sich sowohl im Raum des Ateliers als auch im Film manifestiert. Die Partitur, die sich zwischen Selbstporträt, Selbstanleitung und Darstellung bewegt, unterstreicht Brătescus Rolle als Autorin, Interpretin, Schauspielerin und Betrachterin in ihrem Werk. Die Partitur existiert in den Beziehungen zwischen Textuellem und Visuellem, zwischen der Zeit der Live-Performance im Atelier und der Zeit der Performance im Film, wobei Brătescus Körper zugleich das transaktionale Subjekt und Objekt ist, das die Sprachen der Partitur interpretiert und in Szene setzt.

*

Im Gegensatz zu ihren textlich-semiotischen Eigenschaften wird die Partitur aber weiterhin als zur Kategorie der materiellen Objekte zugehörig betrachtet werden (wie unsicher eine solche Klassifikation auch sein mag). 2013/14 zeigte das Museum of Modern Art in New York die Ausstellung There Will Never Be Silence: Scoring John Cage’s 4′33″. Anlass war der Erwerb der Partitur von John Cages bahnbrechender Komposition 4′33″ (In Proportional Notation) von 1952/53. Die Ausstellung schuf zu diesem berühmten Werk einen Kontext, indem sie die Einflüsse auf Cage zeigte und seine Zeitgenossen (unter anderen Josef Albers, Marcel Duchamp, Kurt Schwitters und Robert Rauschenberg) sowie Mitstreiter in Minimalismus, Konzeptkunst und Fluxus. Die Originalpartitur für 4′33″ bediente sich der herkömmlichen Notenschrift, um die drei Bewegungen der Stille zu bestimmen. Die aus dem Jahr 1953 stammende grafische Partitur hingegen, die das MoMA erworben hatte, besteht aus einer Reihe vertikal verlaufender Linien, wobei der Raum zwischen diesen Linien die Dauer der Bewegungen festlegt. Der Unterschied zwischen diesen beiden Partituren ist signifikant: Während die erste die musikalische Notation revolutionierte, da sie „die Stille“ auf den Blättern der Partitur „zeigte“, verschob die zweite die gesamte Notation in das Feld der bildenden Kunst und der Abstraktion; die schwarzen, vertikal verlaufenden Linien verweisen auf nichts als die Anfänge im Stück, während die weißen Zwischenräume Zeit, Klang und Zufall einfangen.

![]()

Cornelius Cardew, Treatise (1963–67), EP 7560, Partitur (Exzerpt), 1970 abgetreten an Peters Edition Limited, London

Mit Cages Partitur im Zentrum fokussierte die Ausstellung das Verfahren des Zufalls, die Beziehung zwischen Sprache (als Partitur) und Ereignis, sowie das, was Lucy Lippard als die „Entmaterialisierung des Kunstobjekts“ im Kontext der US-amerikanischen Kunst der 1960er und 1970er Jahre bezeichnet hat. Zur Auswahl der Kuratoren gehörten Yoko Onos Partituren zu ihren Instruktionen, Ian Wilsons und Robert Barrys Gesprächsstücke und Lawrence Weiners Anweisungen für Wandbilder, um nur einige Beispiele zu nennen. Lippards Begriff der Entmaterialisierung umfasst einen breit gefächerten Bereich von Medien, für die „die Idee vorrangig ist und die materielle Form nur zweitrangig“ und die „die Annahme einer prinzipiellen Offenheit und Unabschließbarkeit betonen“. Folgt man einer Bemerkung von Liz Kotz (in der sie auf die sprachlich-schriftlichen Ereignispartituren [event scores] bei La Monte Young und George Brecht anspielt), wonach die Sprache ein Modell für eine „andere Art Materialität“ sein könne, anstatt die „konzeptionelle Verwendung von Sprache als künstlerisches Medium [als etwas festzulegen], das etwa die ,Rücknahme der Sichtbarkeit‘ oder ,Entmaterialisierung‘ der Kunst vorantreibt“, dann taucht in There Will Never Be Silence eine interessante Spannung auf. Einerseits gelingt es der Partitur mühelos, in der Autonomie der eigenen Materialität zu bleiben; andererseits jedoch kann sie sich auch als Produktion manifestieren oder zur Produktion eines anderen Objekts oder einer Live-Inszenierung führen, entwickelt nach den Vorgaben der Partitursprache. Nach solchen Definitionen bringt die Museumswissenschaft die Partitur dann entweder im Archiv unter oder in der Museumssammlung, als Index oder Referenz einer Lebendigkeit oder als echtes und regelrechtes Ausstellungsobjekt – beide Möglichkeiten hat die Ausstellung am MoMA berücksichtigt und ausgelotet. Vielleicht in Anlehnung an die Art und Weise, wie seit den 1960er bis in die 1980er Jahre Fotografien, Audioaufnahmen und Videos von Performances als Belegmaterial einer solchen liveness empfohlen und dann auch als solches gehandelt, angekauft und ausgestellt wurde, scheint es heute nötig, auch unser Interesse an Partituren als Schauplatz und Sitz materieller Repräsentation und Reproduktion der sich immer schon entziehenden Flüchtigkeit des Mediums zu überdenken.

Was die Frage aufwirft: Läuft Materialisierung auf Kommodifizierung hinaus? Eine solche Frage belegt ohne Zweifel das besondere Verhältnis, das die Partitur mit der Materialität unterhält, oder, besser noch, mit der Immaterialität der Performance. Folgt man Peggy Phelans einleitender Behauptung aus ihrem Buch Unmarked: The Politics of Performance, wonach die „Performance weder gespeichert, aufgezeichnet oder dokumentiert werden noch auf andere Weise in den Kreislauf der Repräsentationen von Repräsentationen eintreten kann“ (und würde sie es tun, dann „verrät sie das Versprechen ihrer eigenen Ontologie und schwächt es ab“), dann lässt sich der Schluss ziehen, dass man eine Performance nicht als Ware verkaufen kann – und tatsächlich rühmt sie gerade dies als politischen und antikapitalistischen Widerstand des Mediums. Sven Lütticken legt jedoch überzeugend dar, dass selbst dann, wenn eine Performance nicht bereits selbst als Ware in der dienstleistungsorientieren und immateriellen Ökonomie der postfordistischen Gesellschaft begriffen werden kann, sich aller Widerstand, oder gar das Verbot, Performances medial zu reproduzieren, als ziemlich nutzlos erwiesen haben. Historische Performancearbeiten verdanken ihrer Verbreitung und dem bleibenden Eindruck, den sie hinterlassen, zum Großteil ihren fotografischen Reproduktionen oder Videoaufzeichnungen. Das geht so weit, dass die Live-Wiederaufführung einer Arbeit als Reproduktion der Reproduktionen verstanden werden könnte. Darüber hinaus sollte man die Weigerung, Performances aufzuzeichnen, die sich als Kritik des kapitalistischen und mediatisierten Spektakels ausgibt, vor dem Hintergrund von Guy Debords Die Gesellschaft des Spektakels (1967) lesen. Darin kommt er zu dem Schluss, dass das Spektakel nicht in erster Linie in Fotografie, Video, Film und so weiter zum Ausdruck kommt, sondern als Warenfetisch in Erscheinung tritt und als Prozess, in dem die Ware zum Bild der Medien wird. Ein solches Argument bringt uns wieder zu unserem Ausgangspunkt zurück: zur Reproduktion der Performance (als Dokumentation) und zur Diskussion über die Partitur als Repräsentation oder materielle Verdichtung der Performance.

Um es zu wiederholen: Die Partitur ist nicht notwendigerweise Schauplatz und Sitz einer Dokumentation als Repräsentation. Die Partitur kann sich an die Live-Aufführung anpassen oder von ihr verändert werden und mag daher auch als etwas begriffen werden, das für einen Augenblick der liveness teilweise dokumentarisch ist. Ebenso bezieht sich die Sprache der Partitur, in welchem Maße auch immer (un)leserlich und/oder abstrakt, auf ihre Live-Aufführung. Und dennoch gibt sie das Live-Ereignis niemals vollständig wieder. Wie ich zeigen werde, liegen ihre sprachlichen, zeitlichen und materiellen Qualitäten in erster Linie im Augenblick der Aufführung. Die Partitur ist ebenso wenig ein Ursprungsort, von wo aus (wieder) aufgeführt wird. Deshalb ist ihr steigender Status als Ware, als Materialisation der Flüchtigkeit, grundsätzlich ironisch: Weder repräsentiert sie das Werk, noch bringt sie es zum Stillstand. Die Partitur zeichnet sich anscheinend weit mehr dadurch aus, sowohl die Vorstellung des Ursprungs als auch die der evidenten Dokumentation zu destabilisieren.

*

Die Partitur als „Ursprung“ zu verstehen, heißt im Dunkeln zu tappen; erhellender ist es, einen Blick auf ihr Verhältnis zu Zeitlichkeit und Chronologie zu werfen. Im traditionellen musikwissenschaftlichen Sinn geht die Partitur dem Ereignis voraus, ist also sein Vorläufer und Wegbereiter. Jede Live-Aufführung kann auf eine Partitur als eine Art „Kernmaterial“ zurückgeführt werden, in der zukünftige Aufführungen und folglich auch Zeitlichkeit latent angelegt sind. Zusätzlich kann eine Partitur aus einer Live-Wiederholung entstehen oder ihr zumindest angepasst werden. Wenn auch im Sinne der Repräsentation hochgradig instabil, so verfügt die Partitur trotzdem über einen dokumentarischen Aspekt, und sie wird im Gegenzug zu einer Vorschau auf zukünftige Aufführungen – was die komplexen und vielfältigen zeitlichen Abfolgen, die sie heraufbeschwört, nur noch vergrößert.

![]()

Jani Christou, Epicycle (1968), Partitur (Exzerpt)

Zwei Konzepte erweisen sich als hilfreich, wenn es darum geht, die wechselseitige Abhängigkeit zwischen der Performance als Live-Aufführung und der Partitur zum Ausdruck zu bringen; sie sind ebenso dienlich, wenn es um die oben erwähnten Entwürfe der Zeit geht, die sich im Zuge dieses Verhältnisses entfalten. Es handelt sich um das Konzept des „Zeitgenössischen“, wozu auch das der „Gegenwart“ gehört. Am Anfang seines kurzen Essays „Was ist Zeitgenossenschaft?“ leiht sich Giorgio Agamben Friedrich Nietzsches Bestimmung des Zeitgenössischen als etwas „Unzeitgemäßem“ oder „Dischronischem“. Kurz gesagt: Man ist in seiner eigenen Zeit niemals vollständig zu Hause. Statt eine Lanze zu brechen für Nostalgie oder Eskapismus, definiert Agamben das Zeitgenössische als ein Verhältnis zur Zeit, das zugleich mit ihr zusammenhängt und dennoch von ihr distanziert ist. Die Zeitgenossenschaft ist sich ihrer Zugehörigkeit zur Gegenwart durch Abstand und Anachronismus gänzlich bewusst. Der Vergleich mit der Mode liefert ein erhellendes Beispiel: als Phänomen, das immer (und auf ziemlich ironische Weise) schon wieder aus der Mode gekommen ist und daher außerhalb der Zeit steht. In der Mode lässt sich ein „Jetzt“ in den Entwürfen eines Modeschöpfers nicht klar ausmachen, ebenso wenig bei der Präsentation der Kleidungsstücke durch Models auf dem Laufsteg, bei der Herstellung des Stoffes für diese Entwürfe und selbst dann nicht, wenn die Mode von den Käufern schließlich getragen wird. Wenn etwas in Mode ist, dann ist es entweder vorweggenommen oder bereits zu spät, immer zwischen einem „noch nicht“ und einem „nicht mehr“ im Übergang begriffen, so Agamben. Zusammen mit der Fähigkeit der Mode zu Aneignung und zum Zitat – man denke etwa an die Retro-Stile – fordert das À-la-mode-Sein auch eine Fähigkeit zur „Phasenverschiebung“. Diese Notwendigkeit steht mit dem Status des Ursprungs in Zusammenhang:

Die Zeitgenossenschaft schreibt sich nämlich in die Gegenwart ein, indem sie sie als archaisch kennzeichnet. Nur derjenige kann der Gegenwart zeitgenössisch sein, der im Modernsten und Neusten die Anzeichen und Signaturen des Archaischen wahrnimmt. Archaisch bedeutet: der arche, dem Ursprung, nahe. Der Ursprung ist aber nicht in einer chronologischen Vergangenheit zu suchen: Er ist dem historischen Werden gleichzeitig und wirkt unablässig in ihm fort, wie der Embryo im Gewebe des gereiften Organismus und das Kind im Seelenleben des Erwachsenen fortwirkt. Die Abweichung – sowie die Nähe –, die die Zeitgenossenschaft definieren, sind in dieser Nähe zum Ursprung begründet, der nie heftiger pulsiert als in der Gegenwart.

Agamben vertritt hier nicht nur ein Zeitverständnis, für das die Einschübe und Brüche sowohl der Vergangenheit wie auch der Zukunft in der Gegenwart existieren und das sich dergestalt vom linearen Zeitverlauf, der Chronologie und sogar von einer zyklischen Auffassung von Zeit verabschiedet. Ebenso schlägt er das Zeitgenössische als Konstrukt der Zeitlichkeit vor, das es der Gegenwart erlaubt, ihre Zeit zu transformieren und mit anderen Zeiten in Beziehung zu treten. Agamben verankert seine Prämisse der Zeit und der Zeitgenossenschaft vor allem in der Geschichtsschreibung, was diesen Ansatz in die Nähe bringt zu Walter Benjamins Thesen in Über den Begriff der Geschichte (1940) und Derridas Behauptung, das Wesen der Gegenwart sei von der Vergangenheit sowie der Zukunft pervertiert. Statt also die Geschichte als eine Abfolge von „Gegenwarten“ zu betrachten, schreibt Derrida, haben wir stets eine Abwesenheit (oder einen Abstand, um mit Agamben zu sprechen) im Zentrum der Gegenwart anzuerkennen.

Was durch diese Argumente nahegelegt wird, ist von grundlegender Bedeutung für die Performance, ein Medium, das die Zeit ins Zentrum des künstlerischen Ausdrucks rückt. Die Partitur sollte, wie dies von Roland Barthes theoretisch formuliert und im Werk Cornelius Cardews vorgeschlagen wurde, außerhalb einer Dialektik von Ursprung und Wirkung verstanden werden. Jede Ausführung einer Partitur ruft unvermeidlich die Partitur als Ursprung auf, aber auf eine Weise, die Agambens Konzept der arche viel näher steht – ein Ursprung, der im Werden begriffen ist und sich in der Zeit hält. Mit jeder Aufführung verwandelt sich die Partitur in die liveness der Performance, und umgekehrt behält die Partitur das Potenzial all dieser zukünftigen und vergangenen Aufführungen. Innerhalb dieser Augenblicke der Performance, oder ihrer Gegenwart, wenn man so will, wird die Zeit zwischen der Partitur als Ursprung und dem Live-Moment gespalten, doch Spuren der Ersteren bleiben in Letzterem zurück und klingen nach, so als ob weit entfernte Erinnerungen das gegenwärtige Verhalten eines Menschen beeinflussen. Gegenwart definiert sich in diesem Augenblick sowohl als Abstand wie auch als Nähe zum Ursprung. Mehr noch – alle zukünftigen Momente, die sich aus der Partitur heraus materialisieren, blicken durch die Abfolge der früheren Aufführungen auf ihren Ursprung zurück. Die Partitur fordert eine solche Ent- und Rematerialisierung der Zeit, in der sie sich durch ihre Aufführung stets selbst vorwegnimmt, in diesem Moment der Gegenwart da ist und auf sich selbst zurückblickt. Durch eine solche Nähe und Ferne verbindet sie Zeitperioden und gestaltet sie unser Verständnis von Chronologie und Linearität, erneut die scharfen Grenzen einer Betrachtungsweise bezeugend, die die Partitur als Original begreift, von dem alles ausgeht.

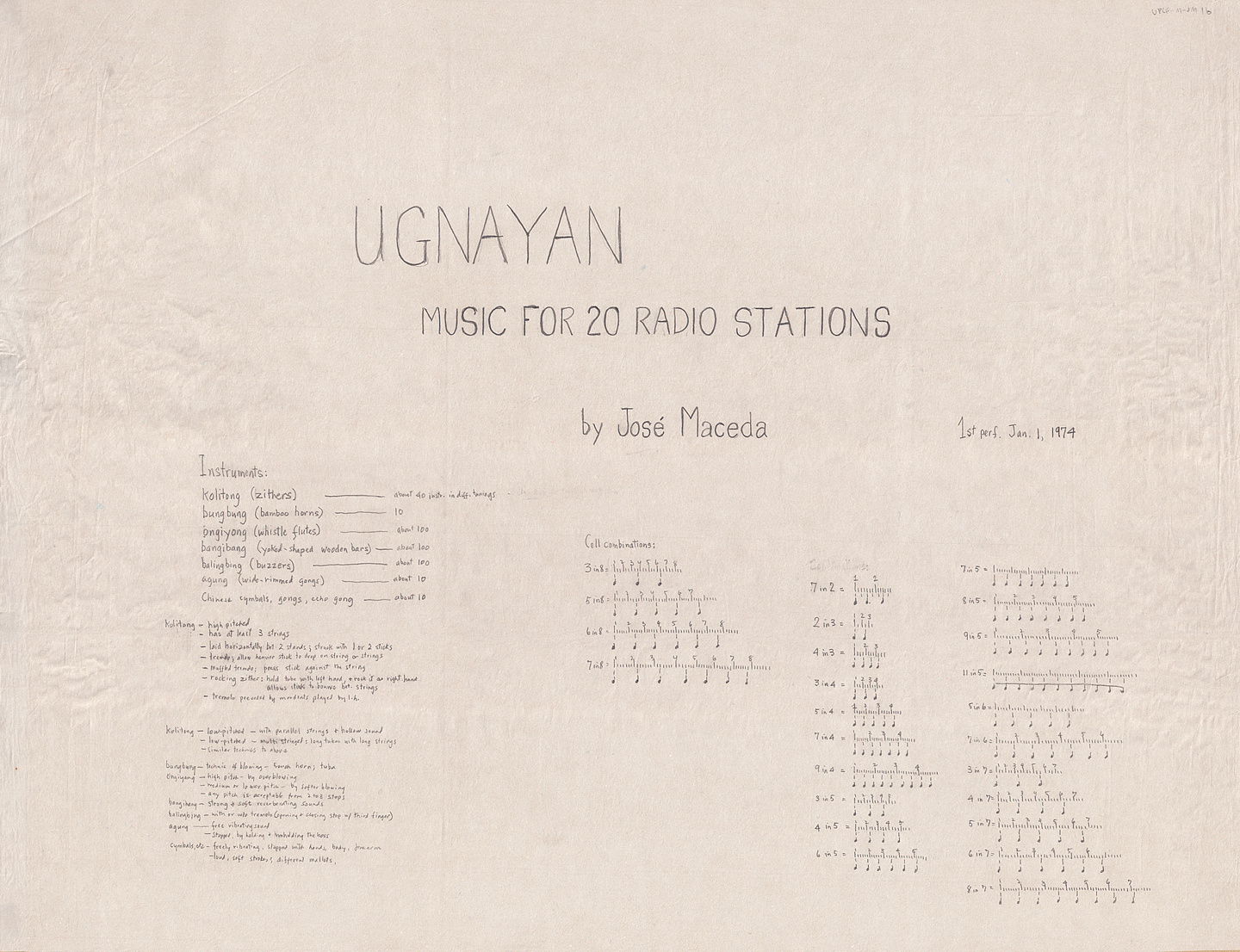

Die Neubewertung der Partitur als musikalischer Apparat, der auf der (europäischen) Tradition von Linearität und Chronologie basiert, ist von entscheidender Bedeutung für den philippinischen Komponisten José Maceda. In den 1930er Jahren zum Konzertpianisten ausgebildet, erwarb er später in den USA Hochschulabschlüsse in Musikwissenschaft, Anthropologie und Ethnomusik. In den 1960er Jahren begann Maceda, seine Hauptwerke zu komponieren. Während einer Konzertreihe 1947, im Zuge derer er auch Beethovens Klaviersonate Nr. 23 in f-Moll op. 57 (Appassionata) für das vorwiegend an Europa orientierte, kosmopolitische Publikum Manilas zum Vortrag brachte, stellte er sich bekanntermaßen die Frage: „Und was hat das alles mit Kokosnüssen und Reis zu tun?“ Diese Frage – einleuchtend wie sie ist – bringt die Komplexität von Macedas lebenslangem Bestreben (er starb im Jahr 2004) auf den Punkt: der kulturellen Vormachtstellung abendländischer Musik mit ihren Engführungen und ihren Kernprinzipien Logik und ursächlicher Geschlossenheit etwas entgegenzusetzen. Dabei bevorzugte er die Erforschung einer Reihe indigener Werte, die den ökosozialen Beziehungen, mündlich weitergegebenen und mystischen Traditionen, der Herstellung von Musikinstrumenten aus natürlichen Materialien und Zeitkonzepten der Kultur Südostasiens eigentümlich sind – kurz: Er trat für die Entkolonialisierung der philippinischen Musik und ihrer Notationsformen im Kontext Südostasiens ein.

![]()

Geta Brătescu, Atelierul – scenariul (The Studio – the film script) (1978), Kohle, Buntstift und Pastell auf Papier, 89,5 x 116,8 cm. Museum of Modern Art, New York

Eines der ehrgeizigsten Werke Macedas trägt den Titel Ugnayan (1974). Es ist eine Komposition, die dörfliche philippinische Musik orchestrierte, mit einem zwanzigspurigen Tonaufnahmegerät aufzeichnete und anschließend gleichzeitig über zwanzig Radiostationen in Manila übertragen wurde. Hunderttausende Einwohner der Stadt versammelten sich mit Transistorradios auf öffentlichen Plätzen und lauschten den unterschiedlichen Stücken, die jeweils für einen Sender entstanden waren. Die Bürgerinnen und Bürger stellten die Komposition so auf kollektive Weise in einem gewaltigen öffentlichen Ritual zusammen, wodurch indigene Geschichte, Zeit und Raum im urbanen Gewebe zusammengeführt wurden. Macedas Idee von Zeit, die sich aus der Beziehung zwischen musikalischer Zeit und der südostasiatischen Kultur speist, ist entscheidend für die Radikalität dieser Arbeit. In seinem 1986 erschienenen „A Concept of Time in a Music of Southeast Asia (A Preliminary Account)“, einem Text, in dem sich Maceda ausführlich mit Zeit und Musik auseinandersetzt, begibt er sich auf die Spuren der zweiseitigen Beziehung zwischen Wiederholung und Intervall (oder drone, Haltetönen) einerseits und unbestimmter, unvorhersehbarer Melodie (oder drone color, Klangfarbe von Haltetönen) als vereinheitlichende Faktoren der Musik Südostasiens andererseits. Für Maceda sind diese musikalischen Formen Belege für die „melodische Mehrdeutigkeit, Wiederholung und Diffusität“, die die „Zeit entlang von Kontinuität, Unendlichkeit und Unabgeschlossenheit erfüllen“, und sie stehen im Gegensatz zu den europäischen Traditionen von Kausalität, Linearität und in sich geschlossenem Werk in der Musik. Solche Vorstellungen spiegeln seine Überzeugung wider, dass in weiten Teilen Südostasiens Zeit etwas ist, das mittels Naturereignissen oder Jahreszeiten gemessen wird, durch gesellschaftliche Aktivitäten oder menschliche Arbeit, nicht aber in Sekunden, Minuten oder Stunden. Maceda: „Diese Zeitmessungen sind voneinander unabhängig und beziehen sich nicht auf eine gemeinsame Uhr. Zeit wird in voneinander gesonderten Entitäten wahrgenommen, die zur Arbeit und den sozialen Aktivitäten der Menschen in Beziehung stehen.“

Die hundert Seiten starke Partitur zu Ugnayan macht Macedas dichten musikalischen Notationsstil deutlich, der von textlichen Anweisungen und Kommentaren durchsetzt ist. Obwohl sie – berücksichtigt man die relativ herkömmliche Form der Musiknotation – die traditionellste Partitur unter den hier besprochenen sein dürfte, so demonstrieren die komplexen polyrhythmischen Beziehungen zwischen den zwanzig unterschiedlichen Kanälen mit all ihren voneinander abweichenden und wieder zusammenlaufenden Mustern doch zur Genüge Macedas Vorschlag, die unterschiedlichen Zeitentwürfe als gesonderte Entitäten zu begreifen. Vielleicht paradox, reguliert die Partitur die offenen und parallelen Strukturen, die in der Aufführung zusammenkommen oder auch nicht; die Immaterialität der Zeit und die Materialität der Partitur hängen voneinander ebenso wechselseitig ab wie die Radiowellen, die sich 1974 über Manila ausbreiteten. Außerdem ist die mehrdeutige, wenn nicht gar unbegreifliche Melodie der bäuerlichen Dorfmusik in Ugnayan in jedweder Notationsform nur schwer einzufangen. Die Partitur zu Ugnayan gibt ein Rätsel auf: Mit einer Sprache, die grundsätzlich inadäquat ist, spaltet sie die Zeit in Parallelstrukturen, die nur durch die Zusammenkunft von Menschen erfasst werden können. Genau an dieser Stelle wird Macedas Denken, das sich hinter seiner Musik verbirgt, offenkundig: „Verschiedene Kombinationen aus Haltetönen und Melodie stehen für den Ausdruck einer Gruppe von Menschen, möglicherweise für die Reflexion einer gesellschaftlichen Gruppe, sie sind eine Repräsentation von Werten und Einsicht in die Zeit.“ Die Partitur von Ugnayan realisiert genau das, was der Titel verspricht – Wechselbeziehung. Parallel laufende Zeitbeziehungen und unterschiedliche gesellschaftliche und kulturelle Raumverhältnisse (von den Klängen indigener Dorfmusik hin zum Stadtraum Manilas) werden offengelegt, niemals jedoch zur Gänze von der Sprache der Notation abgedeckt.

*

Performance, als Aktion des Moments, üblicherweise besprochen innerhalb einer archivarischen Logik, die die Materialität gegenüber der Immaterialität bevorzugt, begrüßt freudig ihre eigene Flüchtigkeit, Unbeständigkeit und ontologische Einzigkeit – „das Sein der Performance […] kommt durch ihr eigenes Verschwinden zu sich“, wie es Peggy Phelan früher einmal formulierte. In seinem Essay für den Katalog der Ausstellung Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949–1979 am Museum of Contemporary Art in Los Angeles aus dem Jahr 1998 geht Paul Schimmel sogar so weit zu behaupten, die Performance bestimme sich durch einen inhärenten Zerstörungstrieb, eine „zugrunde liegende Dunkelheit“, die von einem scheinbar freudianischen Todestrieb geprägt sei. Doch die Definition der Performance, wonach diese nicht präsent bleiben könne und folglich zum „Verschwinden“ verurteilt sei, verdankt sich einer Ratio, die sie als antithetisch zu Geschichte, Gedächtnis und Archiv begreift; ein ungerechtes Schicksal, das sie mit anderen immateriellen Praktiken wie der Oral History, der mündlichen Überlieferung und anderen gestischen Gebräuchen teilt, die ebenso wie die Performance immer unabgeschlossen und wieder neu aufzubauen sind und somit aus der Abstammungslinie ihres Ursprungs ausscheren.

In ihrem Essay „Performance Remains“ entfaltet Rebecca Schneider minutiös die verschachtelten Beziehungen zwischen dem Archiv und der Performance und bringt dabei die Politiken des Archivs als patriarchale, eurozentrische und kulturell voreingenommene ans Licht. Wichtig im Zusammenhang mit unserer Diskussion hier ist Schneiders Entwurf der Performance als Gedächtnis/Erinnerung. Anstatt jedoch das Archiv insgesamt zu verwerfen, versucht Schneider seine Reichweite auszudehnen. Das Archiv, schreibt sie, formt die Knochen, woran sich die Überreste des Fleisches anheften: „Für das Archiv ist das Fleisch das, was sich davongemacht hat. Der Logik des Archivs folgend, kann das Fleisch kein Gedächtnis des Knochens bewahren. Im Archiv spricht nur der Knochen von der Erinnerung des Fleisches. Das Fleisch ist der blinde Fleck.“ Im Unterschied dazu charakterisiert sie Reenactments des US-amerikanischen Bürgerkriegs und andere historische Reenactments als „lebendige Geschichte“, die sich nicht auf Dokumente, Objekte oder einzelne Originale – oder in diesem Zusammenhang eben auf diverse Knochen – beschränkt, sondern im Gegenteil den Körper als Archiv in den Mittelpunkt rückt, der zum Wirt für Kollektivgedächtnis und Geschichte wird. Und in der Tat werden ja in den oralen und physischen Traditionsformen der Performance (in all ihren unzähligen Gestalten) Körper-zu-Körper-Übertragungen vorgenommen, die das Schlüsselelement für eine Genealogie der Praxis bilden und diese fortschreiben. Als Choreografin und Kritikerin betont Myriam Van Imschoot, dass „Inkorporierung“ und „Exkorporierung“ physischer Mustervorlagen für das Training von Tänzerinnen und Tänzern ebenso grundlegend sind wie für den schöpferischen Prozess, der das Spiegeln, die Imitation und die Wiederholung als Kopiervorlage nutzt.

![]()

José Maceda, Ugnayan (1963), Partitur (Exzerpt). José Maceda Collection, UP Center for Ethnomusicology, University of the Philippines Diliman, Quezon City

In diesem neuen Verständnis von Archiv, das nun auch das Fleisch umfasst, ist der Körper nicht länger ein Objekt, auf den ein choreografischer Notationsapparat projiziert wird. Das Fleisch wird zu Partitur, Muskel und Haut – zu Sprachen, durch die ein Werk interpretiert, übertragen, verkörpert und „performiert“ wird. Ein solches Paradigma widersetzt sich einer Auffassung des Archivs als Architektur von Objekten oder Dokumenten und eröffnet Wege, es auf neue Weise zu denken: als reflexive Bewegung und als Ton, als Körper und Wellen, als Zeit und Mannigfaltigkeit. Innerhalb einer derartigen Archivstruktur wird das Fleisch freigesetzt als „verkörpertes relationales Feld von Interaktionen, Intensitäten, Techniken, Geschichten, Spuren und Relikten erfahrener Information […] mit einer eigenen Geschichte und Genealogie“, wie Van Imschoot darlegt. Diese Betrachtungsweise ebnet den Weg für ein differenziertes Verständnis der Partitur, angefangen bei den Begrifflichkeiten eines materiellen Objekts hin zu etwas, das im menschlichen Körper festgehalten werden kann oder zumindest immer in Verbindung mit einer Verkörperung durch Aufführung existiert.

Die Partitur verstanden als Vermittlerin und Übergangszone zwischen Notation und physischer Aufführung und letztlich als Trägerin einer Sprache, die wesentlich körperlich ist, ist auf perfekte Weise im Œuvre der ungarischen Künstlerin Katalin Ladik zum Ausdruck gebracht, das sich auf das Beziehungsgeflecht aus ihrer Dichtung und ihrem Körper stützt. Ladiks Gedichte, erstes und wichtigstes Medium der Künstlerin, durchströmen die erstaunliche Bandbreite ihrer künstlerischen Ausdrucksformen – Performance, Fotografie, Collage, visuelle Partituren, Film- und Soundarbeiten. Überall bringt sie ihren Körper und ihre Schriften zum Sprechen. Seit den späten 1960er Jahren veröffentlichte Ladik ihre Gedichte, und später begann sie, diese auch in Form von Sprechaktionen aufzuführen und aufzuzeichnen. Während dieser Performances, bei denen es häufig auch Musik und choreografierte Bewegungen gab, transformierte sie die Sprache ihrer verschrifteten Gedichte, die notwendigerweise einem linguistischen Regulativ verhaftet blieben. Die Dehnung von Vokalen, Konsonantenwiederholungen, , die scheinbar direkt aus ihrem Bauch, ihrer Kehle, ihrem Mund kommen – derlei Techniken bildeten ein frühes Repertoire aus, das oft als schamanisches Ritual ausgeführt wurde, wobei die Poeme sich durch den Körper der Künstlerin in Szene setzten, als Verlängerungen ihrer Stimme und ihrer Sprache. Sätze wurden zu Verkörperungen, Worte schufen ihre Bedeutung durch ritualisierte Gesten, Buchstaben wurden ausgespuckt oder verschluckt – eine körperliche Manifestation der Sprache.

Für zahlreiche ihrer Sound- und Poesieperformances schuf Ladik Partituren; UFO Party (1969) ist dafür eines der frühesten Beispiele. Es ist der Übergang von der Sprache eines Gedichts in die Sprache verkörperter Aufführung, der sich hier selbst zeigt: Buchstaben werden wiederholt, vergrößert und verkleinert, so angeordnet, dass sie auf beinahe natürliche Weise dem Fluss der Stimme und der Bewegung folgen. Als Arbeit konkreter Poesie an sich bezeugt die Partitur zu UFO Party – die auf einem Gedicht der Künstlerin mit gleichnamigem Titel basiert – die Suche nach einer Bildsprache zur asemantischen Nutzung der Stimme der Künstlerin in einer hochgradig zeremoniellen Umgebung. Ladiks Zusammenarbeit mit dem Künstler Szombathy Bálint und dem Konzeptionalismus-Kollektiv Bosch + Bosch (konzentriert auf Performances und Bühnenarbeiten zwischen 1973 und 1976) eröffnete ihrer Arbeitsweise ein neues Feld des Visuellen. Diese Gemeinschaftsprojekte führten Ladik auch dazu, eine Reihe auffallend farbenfroher Collagen und grafischer Partituren anzufertigen, die als Bildführer für ihre Performances dienen, im Unterschied zu ihren früheren Partituren, die häufig auf der Sprache des Alphabets basierten.

![]()

Katalin Ladik, UFO Party (1969), Manuskript (Fragment)

Bruno Snell, Szenen aus griechischen Dramen, Berlin: de Gruyter 1971, S. 155.

Liz Kotz, „Post-Cagean Aesthetics and the ‘Event’ Score“, in: October, 95, Winter 2001, S. 55–90, hier S. 59 f.

Possibility of Action: The Life of the Score, hrsg. v. Barbara Held und Pilar Subirà, Ausst.-Kat. Museu d’Art Contemporani de Barcelona Study Center, Barcelona, 2008. Online: http://www.macba.cat/uploads/20080617/Programa_PDF_ENG.pdf.

Lonely at the Top. Sound Effects #3: Cornelius Cardew, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, 06.06.–31.08.2008, kuratiert von Kate Macfarlane, Rob Stone und Grant Watson. Die Ausstellung wurde anschließend vom 05.11. bis 13.12.2009 unter dem Titel Cornelius Cardew: Play for Today im Drawing Room, London, gezeigt.

Cornelius Cardew and the Freedom of Listening, Centre d’Art Contemporain Brétigny, Brétigny-sur-Orge, Frankreich, 05.04.–27.06.2009, kuratiert von Dean Inkster, Jean-Jacques Palix, Lore Gablier und Pierre Bal-Blanc. Anschließend wurde die Ausstellung im Künstlerhaus Stuttgart (19.09.–29.11.2009) und in der Culturgest Porto (08.05.–26.06.2010) gezeigt.

Cornelius Cardew, „A Scratch Orchestra: Draft Constitution“, in: The Musical Times, 1516, 1969, S. 617 und 619.

Franck Leibovici, „On Scores“, in: Choreographing Exhibitions, hrsg. v. Mathieu Copeland und Julie Pellegrin, Dijon: Les presses du réel 2013, S. 43–49, hier S. 43. Hervorhebung vom Verfasser.

Für eine vertiefende Auseinandersetzung mit der Improvisation unter Berücksichtigung von Cardews Arbeiten vgl. Cornelius Cardew, „Towards an Ethic of Improvisation“, in: ders., Treatise Handbook, London: Peters Edition 1971. Ich danke meinem Kollegen Pierre Bal-Blanc dafür, dass er mich auf diesen Text hinwies und mir die Vorstellung von der Improvisation als Form der Interpretation vermittelte.

Roland Barthes, „Vom Werk zum Text“, übers. v. Dieter Hornig, in: ders., Das Rauschen der Sprache, Frankfurt am Main: Suhrkamp 2005, S. 64–72, hier S. 71.

Vgl. Jacques Derrida, Signatur Ereignis Kontext, übersetzt von Donald Watts Tuckwiller, in: ders., Randgänge der Philosophie, Wien: Passagen Verlag 1988, S. 291–314.

Silvia Eiblmayr, „The Staged Artwork – The Artwork as Stage: On the Incursion of the Performative in the Art of Geta Brătescu“, in: Geta Brătescu: Atelierul/The Studio, hrsg. v. Alina Şerban, Berlin: Sternberg Press 2013, S. 87–154, hier S. 88.

Alina Şerban, „Strategies of Self-Representation“, in: ebd., S. 160.

Viktor Voronkov und Jan Wielgohs, „Soviet Russia“, in: Dissent and Opposition in Communist Eastern Europe, hrsg. v. Detlef Pollack und Jan Wielgohs, Aldershot: Ashgate Publishing 2004, S. 95–118, hier S. 113.

There Will Never Be Silence: Scoring John Cage’s “4'33"”, Museum of Modern Art, New York, 12.10.2013–22.06.2014, kuratiert von David Platzker und Jon Hendricks.

Lucy R. Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, Los Angeles: University of California Press 1997, S. vii, xiii und 6.

Kotz, „Post-Cagean Aesthetics and the ‘Event’ Score“, S. 89.

Peggy Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, New York: Routledge 1993, S. 146. Es sei angemerkt, dass Phelan ihre Position der Unmöglichkeit einer Performancereproduktion zugunsten der Analyse des Verhältnisses zwischen Performance und Medien neu ausgerichtet hat.

Sven Lütticken, „Progressive Striptease“, in: Perform, Repeat, Record: Live Art in History, hrsg. v. Adrian Heathfield und Amelia Jones, Bristol: Intellect Ltd. 2012, S. 187–198, hier S. 191 f.

Ebd., S. 192. Für eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen Performance, Dokumentation und Reenactment vgl. Sven Lütticken, „An Arena in Which to Reenact“, in: Life, Once More: Forms of Reenactment in Contemporary Art, hrsg. v. dems., Ausst.-Kat., Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam 2005, S. 17–60.

Ebd.; vgl. auch Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, übers. v. Jean-Jacques Raspaud, Berlin: Edition Tiamat 1996, S. 31 f.

Giorgio Agamben, „Was ist Zeitgenossenschaft?“, übers. v. Andreas Hiepko, in: ders., Nacktheiten, Frankfurt am Main: Fischer 2010, S. 21–36, hier S. 23.

Ebd., S. 31.

Ebd., S. 32.

Zit. n. Boris Groys, „Comrades of Time“, in: e-flux journal, 12, Januar 2010. Online www.e-flux.com/journal/comrades-of-time/.

Michael Tenzer, „José Maceda and the Paradoxes of Modern Composition in Southeast Asia“, in: Ethnomusicology, 47, 2003, S. 93–120, hier S. 94.

José Maceda, „A Search for an Old and a New Music in Southeast Asia“, in: Acta Musicologica, 51, 1979, S. 160–166; vgl. auch Matt Marble, „Techniques of Ambiguity“, in: FO(A)RM Magazine, 5, 2006, S. 40–56, hier S. 40.

Es sei angemerkt, dass die Arbeit politisch durchaus umstritten ist, weil das Marcos-Regime der Philippinen sie während der Zeit des Kriegsrechts (1972–1981) billigte.

José Maceda, „A Concept of Time in a Music of Southeast Asia (A Preliminary Account)“, in: Ethnomusicology, 30, 1986, S. 11–53, hier S. 45 f.

Ebd., S. 46–48.

José Maceda, „Sources of Musical Thought in Southeast Asia“, in: Final Report of the Third Asian Composer’s League Conference-Festival, Manila: National Music Council 1976, S. 63–66, hier S. 64. Hervorhebungen vom Verfasser.

Ebd., S. 13, Fußnote 5.

Phelan, Unmarked: The Politics of Performance, S. 146.

Paul Schimmel, „Leap into the Void: Performance and the Object“, in: Out of Actions: Between Performance and the Object, 1949–1979, Ausst.-Kat., Museum of Contemporary Art Los Angeles, London/New York: Thames and Hudson 1998, S. 17–119, hier S. 17.

Rebecca Schneider, „Performance Remains“, in: Perform, Repeat, Record: Live Art in History, S. 137–150, hier S. 141.

Ebd.

Ebd., S. 142.

Myriam Van Imschoot, „Rests in Pieces: On Scores, Notation and the Trace in Dance“, in: Choreographing Exhibitions, S. 32–40, hier S. 35.

Ebd.

Die Beschreibungen und Interpretationen in diesem Abschnitt beruhen auf Gesprächen mit der Künstlerin während eines Treffens am 08.07.2015 und dem sich daraus entwickelnden Briefwechsel. Ebenso beziehe ich mich zum Teil auf Miško Šuvaković und Gabriella Schuller, The Power of a Woman: Katalin Ladik, Retrospective 1962–2010, Ausst.-Kat., Museum of Contemporary Art of Vojvodina, Novi Sad 2010.