Spaziergang mit Nandita

Hier kam die Suppe. Eine dünne brühige Suppe. Nichts Aufrührendes darin. Durch die durchsichtige Flüssigkeit hätte man jedes Muster auf dem Teller erkennen können. Aber es gab kein Muster. Der Teller war einfarbig.

– Virginia Woolf, „Ein Zimmer für sich allein“ (1929)

New York City, 157. Straße

Sobald ich versuche „Sprache oder Hunger“ zu denken, ersetze ich unweigerlich Hunger mit essen, nicht essen und scheißen. Hunger ist etwas anderes. Hunger ist abstrakt, doch meine Gedanken haften sich an Dinge, die konkret sind.

Alejandra Pizarnik’s Diarios (Tagebücher) sind reine Poesie. Ich zog durch die Pariser Buchläden, bis ich endlich ein Exemplar der schönen José Corti-Taschenbuchausgabe mit Pizarniks Gesicht auf dem Umschlag fand. Auf dem Foto zieht sie gerade ein Buch aus einem hohen Regal heraus und blickt in die Kamera zurück, direkt auf uns. Ich hatte dieses Buch einige Jahre lang in einem schmalen Chippendale-Regal direkt neben meinem Bett stehen, mit dem Umschlag nach vorn, sodass ich ihrem seelenvollen Blick tagtäglich begegnen konnte. Ich las etwa hundert Seiten oder so, bevor ich das Buch auf diese Weise aufstellte. Die Tagebücher hauten mich um, aber sie hatten auch etwas unausweichlich Düsteres. Für Pizarnik war Selbstmord keine Frage des Ob, sondern des Wann, und sie schrieb nahezu täglich darüber, als wäre der Tod ihr kleiner Freund. Sie beneidete Virginia Woolf.

Ob hungrig, durstig oder süchtig nach Stimulanzien, Pizarniks Appetit und Gelüste kannten keine Grenzen. Nach jedem Mittag- und Abendessen verfiel sie in Selbsthass und schrieb:

„Ich muss glücklich sein, um nicht zu essen. Und ich kann nicht glücklich sein, wenn ich fett bin.“

Instinktiv verstehe ich Pizarniks Tautologie, aber mein Kopf muss sie immer und immer wieder verdauen. Ich präge sie mir ein, und dann entgleitet sie wieder.

Und hier noch Alison Strayers schöne Wendung (quasi die Ausführung von Pizarniks Idee): „um von der Inspiration angetrieben zu schreiben muss man dünn und schnell sein, und um dünn und schnell zu sein, muss man von der Inspiration angetrieben schreiben. Ein Rätsel …“

In ihrem Film aus dem Jahr 1974 Ich, du, er, sie (Je tu il elle) liegt Chantal Akerman auf einer Matratze und schreibt. Sie schaufelt Puderzucker in den Mund, während sie einen sehr langen Brief verfasst und überarbeitet. Sie verzehrt die ganze Zuckertüte, und ein Löffel nach dem anderen wird zum Brennstoff für das manische Rund-um-die-Uhr-Schreiben. Als Zuschauer ihres Films werden wir Zeugen einer der sicherlich ausgedehntesten und inspirierendsten Momente von Selbstmissbrauch im Dienste des avantgardistischen und materialistischen Kinos.

Wenn im umgekehrten Fall Virginia Woolf in Phasen sogenannten „Wahnsinns“ verfiel, bestand deren Behandlung daraus, ihr sowohl Sprache als auch Hunger abzusprechen. Sie durfte weder schreiben noch lesen, und man brachte sie dazu, exzessive Mengen Fleisch und Milch einzunehmen. Ihr Intellekt wurde ausgehungert, und ihr Körper, von Natur aus schmal gebaut, gegen ihren Willen gemästet. Laut ihrer Großnichte, Emma Woolf, bestand diese Kur aus: „Zwei bis etwa zweieinhalb Liter Milch pro Tag sowie Koteletts, flüssigen Malzextrakt und Fleischbrühe.“

Woolf wirkt hager auf einigen Fotos. Wie viele Autoren verspürte sie beim Schreiben wahrscheinlich keinen Hunger. Sie war produktiv, und womöglich verdrängte einen Großteil ihres Lebens die Sprache den körperlichen Hunger. Ihre Großnichte mutmaßte, dass Woolf magersüchtig gewesen sei, aber wenn das der Fall war, dann, wette ich, nur insofern, als sie keinen Appetit hatte. Aber wer weiß das schon. Unter dem Zwang zuzunehmen hat sie vielleicht eine Angst vor Fett entwickelt.

Woolfs berühmteste Passagen über Essen findet man in „Ein Zimmer für sich allein“ („A Room of One’s Own“). Darin beschreibt sie die fade Mahlzeit in der Kantine eines Frauen-Colleges und spekuliert über den notwendigen (und hier nicht vorhandenen) Bezug zwischen Stimulation des Gaumens und Stimulation des Geistes. In „Abend über Sussex“ („Evening Over Sussex“) geht es um die Trostmahlzeit nach einem langen Reise- und Wandertag, an dem sie zweifelsohne Teile des Essays in ihrem Kopf vorformulierte.

Im Abschnitt des Ulysses mit dem Titel „Calypso“, der mit einem übergroß gedruckten „M“ beginnt, zieht sich Leopold Bloom bekanntermaßen nach seinem Frühstück aus gegrillten Nieren auf die Außentoilette zurück, wo er zwei Zeitungsspalten liest und selbst zwei Kot-Kolumnen produziert. Geleert und dankbar macht er gleichwohl keinen Hehl aus seinem Neid auf den Autor des Artikels, der „eine Guinee pro Kolumne kassierte“.

Der amerikanische Künstler Pope.L zerkaut das Wall Street Journal und spült es angeblich mit Milch herunter, während er auf einer auf einem Turm thronenden Toilette sitzt.

Die kanadische Lyrikerin Elizabeth Smart, damals in England ansässig, schreibt eine Liste von Neujahrvorsätzen für das Jahr 1945. So lauten die ersten sieben Punkte:

1) Tagebuch führen oder ein tägliches Notizbuch.

2) Buch führen und nie mehr als 20 Pfund pro Monat für Lebens- (und Teillebens-)kosten ausgeben.

3) Die Kinder immer hübsch kleiden.

4) Alles sauber halten.

5) Alle Briefe innerhalb von drei Tagen beantworten.

6) Regelmäßig den Darm entleeren.

7) Ein Kind bekommen. [abgehakt] Sebastian am 16. April 1945.

Disziplin, Geld/Sparsamkeit, Sauberkeit, Pünktlichkeit und die Darmentleerung (Smart meint das sicher buchstäblich, trotzdem leite ich daraus auch den unterschwelligen Wunsch ab, fließender schreiben zu können) stehen ganz oben auf der Wunschliste, sowie der Kinderwunsch. Smart bekam vier Kinder, alle vom selben Mann, George Barker, der weder jemals mit ihr zusammenleben noch sie gehen lassen wollte und sie damit in einem jahrzehntelangen Zustand von unerwiderter Sehnsucht und Leid ausharren ließ.

Am Ende ihres Lebens erlangte die Fotografin Julia Margaret Cameron Klarheit über ihre Bedürfnisse und schrieb in einer relativ isolierten Situation: „Ich empfinde es ebenso notwendig, einem hungrigen Herzen einen Brief zu geben wie einem hungrigen Körper eine Scheibe Brot.“

New York City, 42. Straße

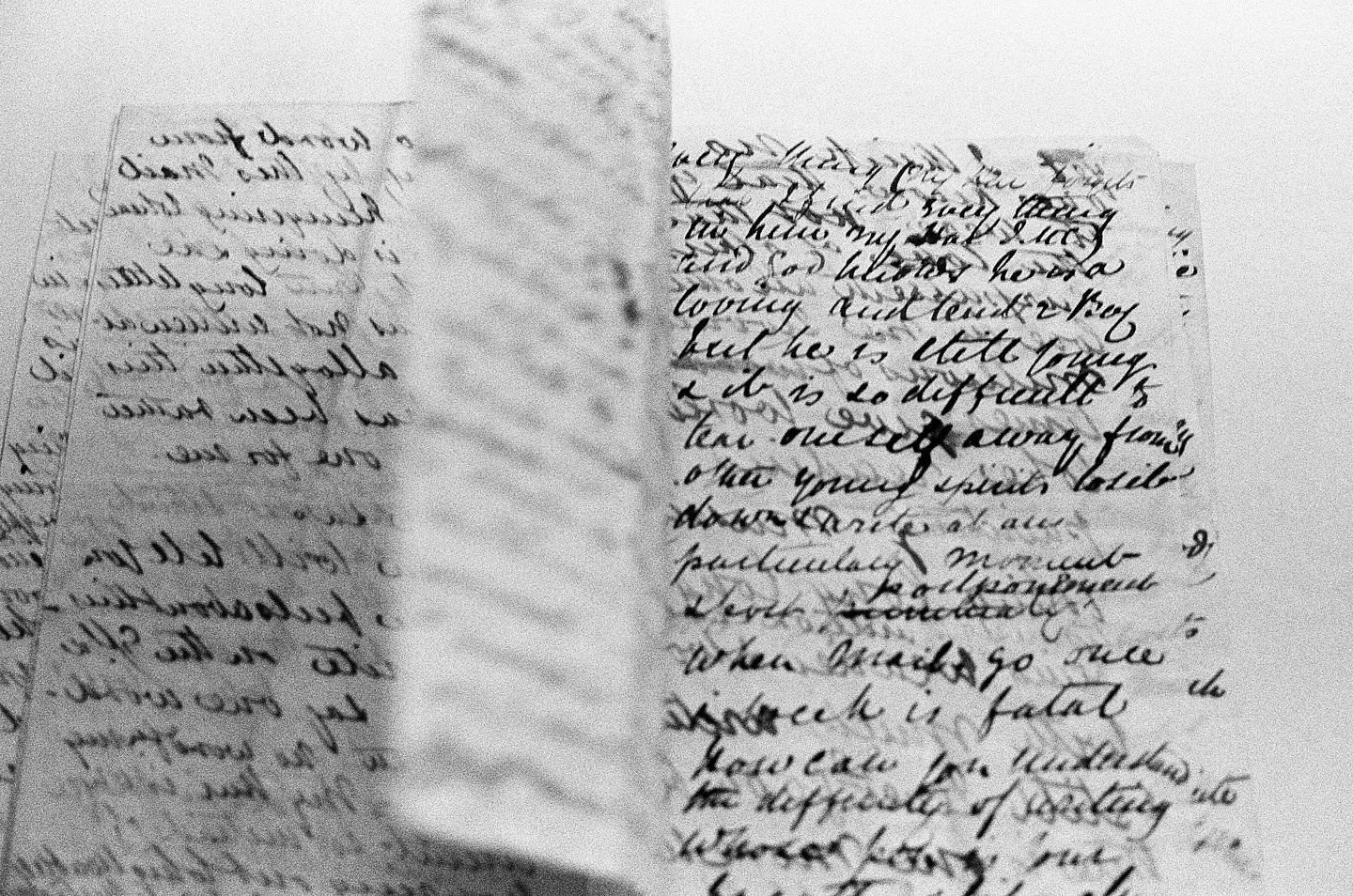

Die Berg Collection an der New York Public Library besitzt vier Briefe aus Camerons Hand, die im Februar 1878 im Abstand von zwei Tagen aus Kalutara, Ceylon, abgeschickt wurden. Alle vier beziehen sich auf die zweite Heirat ihrer Nichte Julia Prinsep Duckworth (geborene Jackson) mit Leslie Stephen, aus deren Ehe die Tochter Virginia Woolf hervorgehen würde. Einer der Briefe umfasst achtzehn Seiten. Er ist auf Florpostpapier geschrieben und in der Mitte gefaltet worden, doch wegen der durchgesickerten Tinte schwer zu entziffern. Ich will unbedingt diese 138 Jahre alten Briefe abfotografieren, aber vorher muss ich noch nach dem unbekannten Erben suchen. Nachdem kein Rechteinhaber auftaucht, unterschreibe ich zwei Monate später eine Erklärung, die Briefe „schadlos zu halten“ und erhalte die Genehmigung für zwanzig Aufnahmen von Camerons Briefen. In der Berg Collection finde ich auch zwei Fotografien von besagter Nichte, Julia, die sie als junge Frau zeigen; eines vor ihrer ersten Heirat mit Herbert Duckworth, und ein zweites in einem schwarzen, mit Krepp verbrämten Trauerkleid. Ihr siebenunddreißigjähriger Ehemann starb bereits drei Jahre nach der Heirat und ließ sie als schwangere Witwe mit zwei Kindern zurück. Auslöser meiner Reise zu der Bibliothek war einige Monate zuvor eine zufällige Begegnung auf einem Friedhof in Kalkutta gewesen.

Kalkutta

Wir, eine Gruppe von Stadtbesuchern, laufen Richtung Westen auf der South Park Street. Der geheuerte Stadtführer holt weit aus und erzählt die Geschichte der Kaufhäuser, Cafés, Banken und Buchhandlungen während der Kolonialzeit. Und das ist nur die Vorrede, denn das eigentliche Ziel ist der Friedhof der South Park Street, ein wahrlich heimgesuchter Schauplatz prunkvoller, bröckelnder Grabsteine und die letzte Ruhestätte der britischen Kolonisatoren des 19. Jahrhunderts. Die Grabmäler sind extravagante Bauwerke im Stil griechischer Tempel und anderer Ruinen. Das größte und höchste Grabmal ist die Kopie einer ägyptischen Pyramide. Die von Palmwedeln umsäumten Grabsteine, die aus einer dichten Rauchwolke aufzusteigen scheinen, erinnern mich an die Dschungelszenen in Apocalypse Now. Der Rauch kommt von vielen kleinen über den Friedhof verstreuten Feuerstellen und verleiht ihm seinen ausgeprägten Duft nach brennendem Eukalyptus. Unser eifriger Stadtführer hebt besonders die Gräber jener Frauen hervor, die jung und schön starben, aber ich höre schon längst nicht mehr hin und gehe meiner eigenen Wege, absorbiere die Gräberlandschaft mit dem Blick auf den kleinen Display meiner Kamera gerichtet, der auf „Aufnahme“ geschaltet ist.

Auf dem Weg nach draußen reicht man mir eine Broschüre über den Friedhof, und dabei fällt mir der Name eines seiner Bewohner auf: Thomas Prinsep, gestorben 1830 bei einem Reitunfall. Ich bringe ihn gleich mit May und Thoby Prinsep in Verbindung, die beide von Julia Margaret Cameron porträtiert wurden, und mit Julia Prinsep Jackson, der Nichte und dem Lieblingsmodell der Fotografin. Im nächsten Moment erinnere ich mich auch an Camerons anglo-indische Wurzeln, ihren Geburtsort Kalkutta und ihr koloniales Leben an der Seite von Charles Hay Cameron, dem dreißig Jahre älteren Ehemann, der in Indien eine gehobene Stellung in der britischen Regierung bekleidete. Cameron war mit Sicherheit eine gute Christin und Memsahib, aber auch eine Ekzentrikerin und Charmeurin. Von ihren wallenden Samtroben sagte man, sie würden nach Dunkelkammerchemikalien riechen, und die schwarzen Flecken auf ihren Händen zeugten von denselben. Man wird Cameron für ihre Überzeugungsfähigkeit, ihre langen Briefe und ihre Großzügigkeit in Erinnerung behalten und als die höchst energetische Frau, die während der großen Hungersnot in den Jahren 1845/46 eine Kampagne für die Iren auf die Beine stellte und die damals unfassbar hohe Summe von 14.000 Pfund in Hilfsgeldern aufbrachte.

Auf unserem Weg zurück vom Friedhof kommen wir an einer Suppenküche vorbei, die schöpfkellenweise Dal ausgibt. Die Leute warten mit ihren Gefäßen in der Hand in einer langen Schlange. Ein Mann am Straßenrand besitzt keine Schale und isst seine Portion aus einer ausgebeulten Plastiktüte.

Sarnath

Während ich mit Nandita Raman bei Sarnath, der buddhistischen Klosterruine direkt außerhalb von Varanasi, spazieren gehe, erblickt sie eine Frau bei der Grasernte und sagt: „Das ist doch die Szene aus Phantom India.“ Augenblicklich erkenne ich den Anfang von Louis Malles Film aus dem Jahr 1968, bei dem sich das Kamerateam zwei Frauen nähert, die ein stellenweise kahles Feld nach Essbarem absuchen. Wie Krabben bewegen sich die Frauen über den staubigen Grund, stopfen Grasbüschel in Säcke, die sie sich auf die Schultern geschnürt haben. Die eine Frau zieht ihren Sari übers Gesicht, um der Kamera auszuweichen. Mit seiner quälenden Meditation über die Aufdringlichkeit und Indiskretion der Kamera bleibt Phantom India ein Meilenstein des Dokumentarfilms, und plötzlich kommt mir der Gedanke, die von Nandita identifizierte heutige Version abzufilmen. Schon sehe ich die lebendige und engagierte Malle-Metafassung vor mir, aber ich laufe weiter und begnüge mich stattdessen damit, mit meiner Digitalkamera brave und langweilige Fotos von reglosen Gegenständen aufzunehmen. Diese Fotos, besser gesagt „Daten“, fristen nun ihr Dasein auf winzigen Plastik-SD-Karten, die sich über meine gesamte Wohnung, die gleichzeitig mein Studio ist, verteilen, und ich mache mir nicht viel aus ihnen, bis ich eines Tages ein Bild wiederfinden muss, wobei sich spätestens dann eine leichte Panik einstellt.

Kalkutta

Julia Margaret brachte sechs Kinder zur Welt, und alle sechs wurden im zarten Alter von vier Jahren zur Schulausbildung nach England geschickt. Jede Trennung wurde von den Ängsten der Mutter überschattet, die im Anschluss in einem Zustand chronischer Sorge um ihre Kinder lebte. Cameron identifizierte sich zweifelsfrei ihr Leben lang mit der Rolle der „Mutter“ (sie adoptierte auch noch mindestens fünf Kinder), bis sie an ihrem achtundvierzigsten Geburtstag von ihrer ältesten Tochter und ihrem Schwiegersohn eine Kamera geschenkt bekam, was alles veränderte. Cameron hatte sehr mit der unhandlichen Technik zu kämpfen, die sich noch in ihren Anfängen des Kollodium-Nassplatten-Verfahrens befand. Sie musste einige Enttäuschungen hinnehmen, aber sie arbeitete hart und begann bald, die schönen Porträts von ihrem illustren Freundeskreis und den fotogenen Mitgliedern ihrer Familie zu schaffen, für die sie am besten bekannt ist.

Für mich ist Cameron eine ambivalente Figur in den Annalen des Mediums. In den Kursen über die Geschichte der Fotografie, die ich im Laufe der 1980er in Montreal und San Diego besuchte, wurde sie oft der Bequemlichkeit halber als Hobby-Fotografin aus der Oberschicht eingestuft, die ihr Objektiv an den eigenen gesellschaftlichen und familiären Verhältnissen schulte und deren Arbeiten zu Kitsch und zu Sentimentalität tendierten. Sie war herrisch, getrieben und sperrte ihre Modelle ein. Ungeniert stürzte sie sich auf Gelegenheiten, „die Reichen und Schönen“ ihrer Zeit abzubilden. Obwohl viele von ihrem Charme eingenommen waren, hatte sie auch Kritiker. Trotzdem war sie eine entschiedene Pionierin der Fotografie des 19. Jahrhunderts und eine ihrer ersten professionellen Vertreterinnen unter nur einer Handvoll Frauen in diesem Bereich. Sie wurde von einer Leidenschaft zu ihrer Arbeit getrieben, die sie in einem Zustand von ständiger schön geredeter Armut praktizierte, immer auf die Großzügigkeit von reicheren (und zunehmend verärgerten) Freunden und Verwandten angewiesen.

Nur sechs Monate nachdem sie mit dem Fotografieren begonnen hatte, machte Cameron den ersten Versuch, mit ihrer Berufung Geld zu verdienen, und handelte mit dem Londoner Druckhändler Colnaghi einen Vertrag aus, ihre Arbeiten zu verkaufen; eine professionelle Vorgehensweise, die man bei Frauen ihrer sozialen Schicht fast nie antrifft. Colnaghi produzierte eigene Ausgaben der Abzüge, während Cameron sich darum bemühte, die Passepartouts von den berühmten Modellen signiert zu bekommen (insbesondere von Tennyson), was die Verkaufszahlen, wenn auch nur marginal, ankurbelte. Im Werkverzeichnis findet man eine von Cameron handschriftlich verfasste Bemerkung, wo sie gegen den Verkauf von zweitklassigen Drucken und gegen Preisnachlässe auf ihre Erfolgsserien argumentiert, was darauf schließen lässt, dass die Käufer nur widerwillig den vollen Preis bezahlten. Genauso wenig kam der ewig impulsiven Cameron zugute, dass sie bekanntermaßen einen Großteil ihrer Arbeiten wegschenkte.

Varanasi

Ich steige mit Nandita eine steile Treppe in den Aschram von Sri Anandamayi Ma hinauf, um kleinen, pilzköpfigen Mädchen bei ihrem Morgengesang zuzuhören. In blassgelbe Hemdkleider und Saris gehüllt treten die jungen Entsagerinnen im Gänsemarsch ein, verbeugen sich vor einem Schrein und lassen sich dann im Schneidersitz mit dem Blick auf die Gottheit nieder. Die Kleinsten in der vordersten Reihe wirken am ernsthaftesten. Ein winziges Mädchen mit einem magentaroten Pullover über dem Kleid und passender, über die Ohren gezogener Wollmütze schmettert mit tiefer, heiserer Stimme die Gesänge heraus. Ich habe meine Kamera dabei und bin kurz davor, den hypnotischen Singsang aufzunehmen, doch dann erscheint es mir respektlos. Folgt man Hervé Guibert, können „verlorene Fotografien“ gleichwohl durchs Schreiben wiedergewonnen werden, und wenn ich jetzt an die Gesangsszene denke, setze ich sie in meiner Erinnerung auf eine Weise zusammen, wie ich es wahrscheinlich nicht getan hätte, wäre ich dem Druck auf den Auslöser erlegen. Jetzt lebt die Szene in meiner Fantasie und nicht auf irgendwelchen vereinzelten SD-Karten, und ich kann sie jederzeit mit meinem inneren Auge und Ohr abrufen und muss meinen Laptop nicht mit ominösen „Spotlight-Suchen“ nach Dateien durchsuchen, die ich wahrscheinlich nicht einmal benannt habe, und meine Augen beim Durchscrollen meiner Ordner nicht vollends verderben. Nach dem Singen frühstücken die Mädchen und versammeln sich im Anschluss im Hof, um ihre Metallschalen mit Sand zu reinigen.

Paris

In einem Interview, das 1978 in seiner Wohnung in Paris geführt wurde, sagt Rainer Werner Fassbinder, was ein Filmemacher brauche, sei Appetit: Er könne beim Lesen eines Zeitungsartikels einen Film machen. Seine materiellen Bedürfnisse seien gering: Er rauche Kette, Marlboro, und trinke Kaffee, schwarz. Das sei seine Wohnung, aber er würde auch andere Leute darin wohnen lassen. Er sagt, ein Auto sei nützlich, weil es einen irgendwo hinbringen könne, aber er hätte nur wenige Klamotten und würde keine Bücher behalten. Er könne immer ein Exemplar besorgen, falls er es noch einmal lesen möchte.

Varanasi

Es fällt mir hier leicht, morgens um 4 Uhr aufzuwachen, und ich bin begeistert. Um diese Uhrzeit bin ich selten bei Bewusstsein, und es hat etwas Magisches, als ich dann zum Fluss hinunterlaufe, wo sich schon viele Leute am Ufer oder im Wasser versammelt haben, um ihre rituellen Waschungen vorzunehmen. Es wird sehr heißer Chai-Tee in Einwegkeramiktassen gereicht; wieder werden wir an eine Szene aus Phantom India erinnert, wo dieselben Tassen auf einer Töpferscheibe gedreht und zu Hunderten zum Trocknen aufgestellt werden. Wir stehen herum und reden, bevor wir in einen Holzkahn steigen. Ich mache ein Foto von der aufgehenden Sonne. Der Feuerball mit orangenem Schweif spiegelt sich in der glasigen Fläche des Flusses und sieht aus wie ein umgekehrtes Ausrufezeichen. Nandita hat ihren Freund Ajay gebeten, unser Tourguide zu sein. Seine zwölfjährige Tochter begleitet ihn, sie sagt kaum etwas, beobachtet ihren Vater aber genau und saugt alles auf, was er von den antiken Legenden, den Ghats, Tempeln und Gottheiten erzählt, die sie bevölkern. Tausend Jahre alte Geschichten und Rituale sind hier Teil des täglichen Lebens, und sie werden mit unbeschwerter Vertrautheit in den Gesprächen meiner Freunde erwähnt. Mir fällt außerdem auf, dass Gesten – ein Nicken oder ein gesenkter Blick – in der Kommunikationsökonomie der Inder ungeheuer wichtig sind. Ajays Tochter ist schüchtern und sagt sehr wenig. Stattdessen streckt sie ihr Kinn vor oder spitzt ihren Blick zu. Sie wirkt unendlich geduldig auf dieser halbtägigen Flussfahrt durch die sich schlängelnden Gässchen des mittelalterlichen Varanasi. Wasser rinnt durch die engen Straßen und bildet Schlamm. Überall sind Kühe und fressen Müll. Irrsinnige Motoradfahrer hupen unerbittlich und drängen Fußgänger und Vieh gegen die Mauern beim Versuch, die übergroßen Maschinen durch die unfassbar engen Seitengassen zu quetschen, in vielen Fällen noch mit einem kleinen Kind auf dem Sozius. Nandita schreit einen von ihnen an, er würde sein Kind und uns alle mit seinem ohrenbetäubenden Lärm gefährden.

Nach einem Imbiss aus Wegwerfschalen, die aus Blättern gepresst wurden, betreten wir eine Tempelenklave. Als wir uns umsehen, tritt ein Mann aus einer Türöffnung und stellt Nandita, die ihr Haar kurz trägt, freiheraus die Frage: Wie alt bist du denn? Sie kontert mit einem Lächeln: Sie heißen mich nicht im Tempel willkommen und fragen mich gleich so was? Er sagt: Sie sehen aus wie ein Kind. Ich bin von Nanditas bubenhaftem Gesicht vollkommen verzaubert, von ihrer trällernden Art zu sprechen und ihren lachenden Augen. Ich stelle mir vor, wie ich einen Film über sie drehe, in Benares, wo sie aufgewachsen ist und jeden kennt. Und über ihren Lebenspartner, Shrinkhla, einen Kinderarzt. Sie sind schon zusammen zur High School gegangen und auf ihrer Hochzeit in New York trugen sie verschiedene Saris in Magenta und Gelb.

Das Meer

Zurück in New York betrachte ich Camerons Fotos, die in einem Sammelband von Virginia Woolf herausgegeben und unter dem Titel Victorian Photographs of Famous Men and Fair Women bei Hogarth Press veröffentlicht wurden. Woolf hat auch das Vorwort geschrieben, ein extrem komisches, mitfühlendes Memoir ihrer Großtante, das auch die zweifelhafte Geschichte der Leiche von Camerons Großvater erzählt, die auf der Rückreise in die Heimat auf dem Schiff zwischen Indien und England aus einem Rumfass explodiert sein soll. Das Ende vom Lied war, dass die Ehefrau vor Schreck starb und die Seemänner sich mit dem Rum volllaufen ließen. Jahrzehnte später würde Julia Margaret eine ähnliche Reise in die umgekehrte Richtung machen, um ihren Lebensabend auf der Kaffeeplantage ihres Mannes in Kalutara, Ceylon, zu verbringen. Woolf schreibt: „Zwei Särge eilten ihnen voraus an Bord, vollgestopft mit Glas und Porzellan, für den Fall, dass es im fernen Osten keine Särge zu kaufen gäbe.“

Kalutara

Camerons Werkverzeichnis endet mit einigen schönen Fotos, die sie als junge Frau zwischen 1875 und 1878 in Kalutura aufnahm. Ich bin fast geschockt, als ich sie zum ersten Mal sehe. Die sogenannten Bilder der „Eingeborenen“ beziehungsweise ethnografischen Porträts haben weder die typische allegorische Qualität noch sind sie im Stil der flachen Schärfe aufgenommen (der immer schon Anlass zur Kritik war und weiterhin ist). Schlicht eingerahmt begegnen die klar fokussierten jungen Frauen mit ihren Saris und den Wasserkannen in den Händen unserem Blick. Wären die Fotos nicht sepiagetönt, könnte man sie kaum datieren.

Vielleicht ist es nur Projektion, aber ich kann Camerons Erschöpfung in den Gesichtern ihrer sonnenüberfluteten Modelle förmlich spüren: ältere Männer mit Gehstöcken und halbverschlossenen (oder von der langen Belichtungszeit zusammengekniffenen) Augen. Körper, die mehr aus Knochen als aus Fleisch bestehen und schweißgebadet glänzen. Obwohl sie ihre Jugendjahre in Indien verbrachte, lebte Cameron die letzten beiden Jahrzehnte in England und kehrte dann nach Ceylon zurück, wo sie sich nicht mehr zurechtfand. Sie musste ihre Arbeitsmethoden an extreme Hitze und Luftfeuchtigkeit anpassen und ihren Blick an einer Bevölkerung schulen, die so grundlegend anders war als die wissenschaftlichen, literarischen und künstlerischen Kreise des viktorianischen Englands auf ihrer Isle of Wight. Vielleicht war sie auch krank, denn sie starb kurz nachdem sie diese Fotos aufgenommen hatte.

Kalkutta

Nach meiner Ankunft in New York schrieb mir Nandita, dass sie nach einem Aufenthalt in Laos, wo Shrinkhla als Freiwilliger in einer Kinderklinik gearbeitet hatte, wieder auf dem Weg zurück nach Kalkutta wäre. Ich fragte sie, ob sie für mich zum Friedhof zurückgehen könnte, um Thomas Prinseps Grab zu lokalisieren (Thomas war eines unter möglicherweise elf „anglo-indischen“ Geschwistern und der Bruder von Thoby, der Camerons Schwester Sara heiratete). Nandita fand das Grabmal problemlos, schickte mir eine Digitalaufnahme und bot an, es noch einmal mit einer Mittelformat-Kamera abzulichten. Ich schlug ihr vor, sich selbst vor das Objekt zu stellen, à la Francesca Woodman. Sie sagte, sie hätte noch nie ein Selbstporträt gemacht, doch ihr gefiel die Vorstellung, ihre Komfortzone zu verlassen. Sie nahm Shrinkhla mit, um die sperrige Kamera, eine Mamiya 6 × 7, zu bedienen und schaffte es gerade noch, ein paar Aufnahmen zu machen, bevor sie von einem Wächter gestoppt wurde, der sie zurechtwies: Nur Handy-Fotos gestattet!

New York

Nachdem ich die mir zugeteilten zwanzig Aufnahmen aus der Berg Collection gemacht hatte, waren noch sechzehn Bilder auf meinem Film übrig, und ich beschloss, die restliche Rolle den öffentlichen Räumen der Bibliothek zu widmen. Ich lief durch die Hallen und fotografierte die alten Telefonzellen, die ich vor Jahrzehnten das letzte Mal selbst benutzt hatte. Die Damentoilette sah noch genauso aus wie 1990, als ich dort einen Super-8-Film drehte; abblätternde Farbe von der Decke; die opulente, vom Himmel erhellte Beaux-Arts-Vorhalle mit ihren Kronleuchtern und kunstvoll verzierten Wänden; ein konvexer Spiegel; Sonnenlicht auf Marmorstufen; und schließlich ein junger Mann am Handy, der vor einer leeren Glasvitrine hin- und herläuft und dessen Umrisse vor einem großen Bibliotheksfenster aufleuchten.

Ich entwickelte den Film und machte einige kleine Abzüge davon. Die grobkörnigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von den Bibliotheksräumen hatten etwas von Kino. Bei genauer Durchsicht der von mir hastig festgehaltenen Ceylon-Briefe entdeckte ich den Satz über die „Notwendigkeit, einem hungrigen Herz einen Brief zu geben“, den ich zu Beginn des Essays zitiere und bei meinem ersten Versuch, Camerons Handschrift zu entziffern, übersehen hatte. Eindeutig von Heimweh und Sehnsucht nach dem unbesonnenen Lebensstil unter Poeten und Malern geplagt, vertraute Julia Margaret ihren seelischen „Hunger“ der Schwester Mia an, sie flehend, ihren aus England kommenden Wörterfluss nicht versiegen zu lassen.

Camerons Arbeiten wurden zu ihren Lebzeiten zur Zielscheibe chauvinistischer und später dann, im 20. Jahrhundert, einer klassenbasierten Kritik. Einige dieser Vorurteile habe auch ich aufgesogen, und es ist möglich, dass ich deswegen weiterhin ambivalente Gefühle gegenüber ihrem Werk hege. Andrerseits kann ich mich mit ihrem Wunsch, ihr Leben als Künstlerin zu leben, vollkommen identifizieren und auch mit der Bestimmtheit, mit der sie dieses Ziel gegen massive Widerstände verfolgte.

Ich hätte nie gedacht, ich würde so viel über Cameron schreiben. Offen gesagt: Sie ist eigentlich nicht mein Typ. In der Vergangenheit hatte ich zwar einen Hang zu Müttern, aber immer nur zu den zwiespältigen, konfliktbeladenen. Ich bin auch nicht so anders als die Frauen mit Essstörungen, die ich am Anfang erwähnte. Ich bin genauso dünn wie Woolf, doch als Teenager wurde mein Leben von Pizarniks Essdilemma diktiert. Mein Verhalten damals war nicht weniger absurd und zwanghaft als das von Akerman in Je tu il elle. Ich dachte, ich würde viel mehr über Woolf, Pizarnik und all die anderen schreiben, aber Gelüste kommen schnell auf Abwege. In meinem Wunsch nach einer Erzählung folgte ich einem Faden, der seinen Ursprung auf einem Friedhof in Kalkutta hatte, und stieß dabei auf ein Archiv, das meine Gier entfachte, die mich zu seinen Inhalten führte, auf dass ich Fotos mache, etwas mitbringe und eine Geschichte nähre.

Aus dem Englischen von Christine Richter-Nilsson und Bo Magnus Nilsson

Moyra Davey, Untitled (JMC in Kalutara) (2016)

Aufgenommen in der Henry W. and Albert A. Berg Collection of English and American Literature, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations

Moyra Davey, Untitled (Julia) (2016)

Aufgenommen in der Henry W. and Albert A. Berg Collection of English and American Literature, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations

Moyra Davey, Untitled (Tombs) (2016)

Moyra Davey, Untitled (Fire) (2016)

Moyra Davey, Untitled (Daybreak) (2016)

Nandita Raman, Thomas Prinsep Tomb (2016)

Nandita Raman, À la Francesca Woodman (2016)

Moyra Davey, Untitled (Faucets) (2016)